朱德:善战者无赫赫之功,为何他才是真正的全军灵魂?“

朱德:善战者无赫赫之功,为何他才是真正的全军灵魂?“

1973年寒冬,87岁的朱德拄着拐杖走进中南海菊香书屋时,毛泽东这句感慨道破中国革命最隐秘的真相。当人们为“朱毛红军”的威名倾倒时,很少有人意识到:这位看似低调的总司令,才是撑起人民军队的“隐形脊梁”。他鲜少出现在战地捷报的头条,却用毕生精力将一支濒临溃散的队伍锻造成铁血雄师。今天,我们揭开历史的帷幕,看看朱德如何用“无赫赫之功”成就了“不世之功”。

从旧军阀到革命火种:他改写了800人的命运

1927年10月的粤北山区,南昌起义的余部正经历着至暗时刻。三河坝血战后的队伍从2万人锐减至800,士兵们衣衫褴褛、弹尽粮绝,参谋长周士第回忆:“有人提议解散部队,连林彪都悄悄问‘朱军长,我们还能去哪儿?’”

“俄国革命1905年失败,1917年就成功了!”在天心圩的河滩上,朱德挥舞着草帽,指着炊事班的铁锅说:“我们现在就像这口锅,虽然破了,补补还能用!”[用户问题素材]这个被史学家称为“中国革命火种保存战”的演讲,硬是把涣散的军心重新凝聚。当官兵们发现总司令也啃着野菜充饥,甚至把最后半块红薯让给伤员时,这支“叫花子军队”爆发出惊人的生命力。

转战湘南途中,朱德发明了“三三制”游击战术:三人一组轮换放哨、做饭、挖野菜。这种源自滇军山地战的经验,后来演化成“敌进我退,敌驻我扰”的经典战术

当队伍在宜章打出第一面苏维埃红旗时,谁也没想到,这800人中会走出粟裕、林彪等6位开国将帅。

井冈山建军密码:他给红军装上“思想芯片”

1928年4月龙江书院的木楼上,朱德与毛泽东的双手紧握,历史的齿轮在此刻悄然转向。不同于外界想象的“朱主军、毛主政”分工,朱德带来了更珍贵的礼物——一套让农民军脱胎换骨的制度体系。

在茨坪练兵场,朱德亲自示范“支部建在连上”的操作手册:每个连队设立士兵委员会监督军官,党员必须教会5个战士识字,甚至规定了“宿营前先帮老乡挑水”的纪律

这些看似琐碎的细节,让红军与旧军队有了本质区别。国民党俘虏惊讶地发现:“朱德的兵睡觉都抱着枪,枪栓上还系着防丢的红绳!”

1930年第一次反围剿,朱德创造了“十六字诀”的升级版:“诱敌深入,集中兵力,打其虚弱,速战速决”。当林彪率红四军全歼张辉瓒师时,朱德却在指挥部研究缴获的电台——他正谋划建立红军首个无线电大队

这种超越战场的前瞻眼光,让毛泽东感叹:“朱老总心里有本明账,敌未动而策先定。”

抗日烽火中的统帅之道:他用算盘打赢坦克

1938年晋东南反“九路围攻”,面对日军装甲部队,朱德端出让人瞠目结舌的战术:“把算盘珠子拨到极致!”他命令每个战士携带三双草鞋、五斤炒面,利用太行山的地形开展“冷枪运动”。当日军坦克陷在羊肠小道时,八路军用集束手榴弹创造了“一天炸毁12辆坦克”的纪录

在延安窑洞里,朱德撰写的《论抗日游击战争》颠覆了传统军事理论。他提出“有什么枪打什么仗,在什么时间地点打什么仗”的务实原则,甚至细化到“每个游击队员要会五种武器操作”

这些接地气的战术,让日军哀叹:“八路军就像太行山的石头,看着不起眼,砸下来就要命!”

更令人震撼的是他的“种子战略”:每开辟一个根据地,必须留下1/3兵力帮助建立民兵。到1940年,华北已形成“主力军-地方武装-民兵”三级武装体系,这种“军根扎在民”的模式,成为共产党赢得人心的关键

元帅编号001的谦让:他给后辈上的最后一课

1955年授衔前夕,总干部部送来元帅编号方案时,朱德却把“001号”让给了贺龙:“南昌起义他有两个师,我才带一个团嘛!”

这种谦逊刻进了他的骨子里:视察部队时坚持吃大灶,稿费全部捐作党费,甚至要求秘书“公家信纸不能写私信”。

但在军队现代化上,他展现出截然不同的果决。1949年11月,他力排众议创建空军时放话:“没有飞机就用风筝练目测!”于是出现了世界军事史上奇观:解放军飞行员在木制飞机模型里练习仪表操作

这种“有条件要上,没条件创造条件也要上”的精神,为新中国军工蹚出一条血路。

1973年最后一次见毛泽东时,朱德留下句耐人寻味的话:“主席,我这一生就做了一件事——把军心民心拢在一起。”[用户问题素材]这句话恰如其分地概括了他的人生:没有横刀立马的传奇,却用日积月累的耕耘,铸造了人民军队的灵魂。

不朽的“定盘星”

当我们在军事博物馆看到那件补丁摞补丁的元帅服时,突然明白了何谓“大音希声,大象无形”。朱德用一生诠释了真正的统帅之道:不是冲锋陷阵时的光芒万丈,而是绝境中的坚守、困顿中的创新、胜利后的清醒。正如他晚年对子女说的:“我带兵六十年,最骄傲的不是打赢多少仗,而是没丢过一个根据地,没饿死过一个兵。”

这种“善战者无赫赫之功”的境界,或许才是中国革命最深厚的底气。

-

- 百万负债、哗众取宠、露宿街头,《星光大道》的草根歌手现状落魄

-

2025-07-22 15:49:09

-

- 何超莲街拍照曝光:真人又矮又瘦,皮肤远不及路人。路人:我羡慕她

-

2025-07-22 15:46:54

-

- 河西走廊五市市区:武威最方,张掖最湿润,酒泉和嘉峪关靠得最近

-

2025-07-22 11:14:35

-

- 电脑排行榜笔记本前十名,2023版笔记本电脑排行榜推荐

-

2025-07-22 11:12:19

-

- 全球实力最强的5个“学院”,除了麻省理工,你还知道哪几个

-

2025-07-22 11:10:05

-

- 红星评论丨到成都,一定要去玉林;到玉林,一定要听民谣

-

2025-07-22 11:07:50

-

- 一夜爆红的上海白马会所被端了

-

2025-07-22 11:05:35

-

- 浅谈大学生的消费与理财观

-

2025-07-22 11:03:20

-

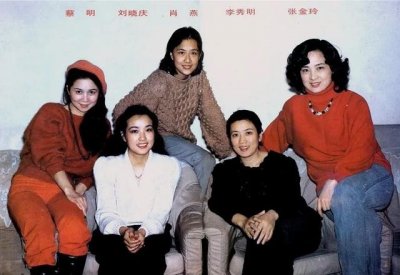

- 22岁出道,27岁得“双料影后”的李秀明,后与丈夫卖薯片成为富翁

-

2025-07-22 11:01:05

-

- 回看九十年代末下岗潮,下与不下,看这十点

-

2025-07-22 10:58:50

-

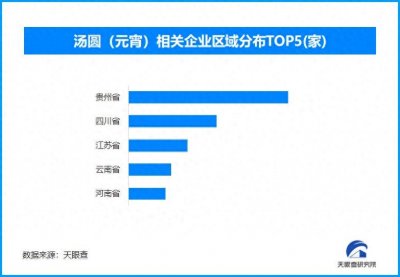

- 天眼新知 | 汤圆产业:传统美食在创新中“滚”出发展新路径

-

2025-07-22 10:56:35

-

- 两度招惹周杰伦,把男明星骂退圈,蔡徐坤终被粉丝捧成内娱笑话

-

2025-07-22 10:54:20

-

- 小说:深夜我坐上辆公交车,见到个没有影子的女孩后,我面色一变

-

2025-07-22 08:31:11

-

- 国庆自驾游川西 | 康定情歌木格措景区出游答疑来了

-

2025-07-22 08:28:56

-

- 被称为“最帅姜子牙”,因疾病转行,网友直呼童年男神太可惜

-

2025-07-22 08:26:41

-

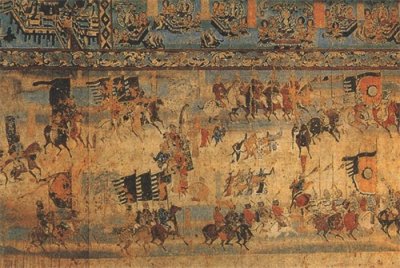

- 张议潮:以一己之力光复河西的敦煌英雄

-

2025-07-22 08:24:26

-

- 英国这些出名的汽车品牌,其中很多都是豪车!

-

2025-07-22 08:22:11

-

- 《天官赐福》人物篇——慕情:生性凉薄语似刀,陋室怀才心有矜傲

-

2025-07-22 08:19:57

-

- 向经典致敬,丰田LC80+Thule 满血复活

-

2025-07-22 08:17:42

-

- 今天,重要会议、重要信号……

-

2025-07-22 08:15:27

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫) 老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?

老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?