年仅二十四岁,古时江东的小霸王指的是谁?

年仅二十四岁,古时江东的小霸王指的是谁?

本文乃作者每天的小确幸独家原创,未经允许请勿转载,图片来源于网络,如侵权请联系删除,谢谢!

江东,指长江下游南岸地区。小霸王,是别人赠给孙策的雅号。孙策胸有大志,武艺高强,就是勇不可当的吕布也要让他三分。他体恤士卒,爱护百姓,深受官兵百姓的爱戴。孙策在东汉末年动荡的年代中,在江东创下了基业,为日后他弟弟孙权建立东吴奠定了基础。他的父亲孙坚,也是一代枭雄,因为作战勇敢立下了马功劳,被任命为长沙太守,以后又被封为“乌程侯”。有一次,吕布、胡轸领兵攻击孙坚,由于吕、胡二人素有矛盾,不能协同作战,被孙坚打得大败而逃,都督华雄被孙坚斩杀。孙坚领兵挺进到离洛阳只有90里的大谷,董卓亲自率军前来迎战。两军在皇陵间一决雌雄,董卓又被击溃。

孙策剧照

孙坚乘胜攻进洛阳,向殿后的吕布发起进攻的大军都已撤走,吕布的部下人心涣散,孙坚军士气正盛,一举打败了吕布的部队。打扫战场时,孙坚的士兵在城南的水井里捞到了传国玉玺,孙坚将它藏起来,萌发了夺取天下的雄心。公元191年,孙坚奉袁术之命攻击荆州(湖北、湖南一带),荆州牧刘表命部将黄祖在樊城(今湖北樊城)、邓县(今河南邓县)一带与孙坚作战。孙坚锐不可当,黄祖一败再败。孙坚于夜间追击时中了埋伏,看不清飞矢中箭身亡。孙坚去世时,孙策只有17岁。他将父亲的遗体运回老家曲阿(今江苏丹阳)安葬,随即便渡江北上,在江都(今江苏扬州)定居下来。

江苏扬州

他广交天下豪杰,决心为父报仇。那一年,袁术击败了丹阳(今安徽宣城)太守周昕,向朝廷推荐孙策的舅父为丹阳太守,并任命孙策的堂兄为丹阳都尉。公元194年,孙策为了报仇,只身前往寿春(今安徽寿县),请求袁术予以援助。袁术不肯把他父亲的旧部交给他,要他自己到丹阳去招兵买马。他依靠舅父吴景,招募了数百人。就在他足跟尚未站稳时,遭到泾县(今安徽泾县)土豪祖郎的袭击。孙策刚组建的队伍全军覆没,自己也差一点儿被杀。他又跑到袁术那里去求情,袁术才把他父亲旧部中的1000人交还给孙策。孙策率领1000人南下,一路招兵买马,到达历阳(今安徽和县)时,已有五六千人马。

安徽和县

孙策的英武更胜其父,他顺利地夺取了横江(安徽和县东南横江浦)、当利(今安徽和县东南当利浦)后,指挥大军渡江南下。孙策下了严令,不许掳掠百姓财物。老百姓吃足了战乱的苦头,见孙策军对百姓秋毫无犯,竞相用酒食劳军。由于孙策作战勇敢,部属纪律严明,锋芒所指,无不取胜。地方官吏听说“小霸王”来到,纷纷逃往深山。为了补充军需,孙策领兵突袭牛渚山(今安徽当涂县北),夺取了刘繇的粮仓,接着乘胜前进,向刘繇的老巢曲阿发起攻击。年纪轻轻的孙策居然一举击溃称霸一方的刘繇,使人不得不对他刮目相看。从此以后,小霸王的威名震动江东曹操闻讯后大为震惊。

安徽当涂县

为了收服孙策,他借汉献帝的名义封孙策为珍寇将军,并将自己的女儿嫁给孙策的弟弟孙匡。孙策自兼会稽太守,在江东站稳了脚跟。袁术在寿春称帝后,曹操以汉献帝的名义任命孙策为都骑尉,并继承其父乌程侯的爵位,命他与陈瑀、吕布联兵,一起讨伐袁术。孙策想得到将军的称号,以提高自己的声威地位,使者王浦便以皇帝代表的身份,任命他为“明汉将军”孙策立即领兵北上,准备与陈瑀、吕布会兵。公元198年,孙策平定了宣城以东地区,准备攻击泾县(今安徽泾县)以西的6座城池。孙策首先攻打陵阳,将祖郎生擒,孙策亲自给他松了绑,祖郎请降,孙策立即授予他官职。

曹操剧照

孙策接着攻打泾县。太史慈虽然勇猛,但是孙策大军人多势众,太史慈孤掌难鸣,终被活捉。孙策也给他松了绑,太史慈愿意归附。孙策班师时,祖郎、太史慈在前面开道,全军上下,无不引以为荣耀。公元199年,孙策大破荆州军。他占领的地盘越来越大,力量也越来越强。公元200年,孙策西进攻击江夏(今湖北麻城南)太守黄祖。广陵(今江苏扬州)太守陈登诱使被孙策击溃的残军起事,企图造成孙策后方混乱。孙策回军攻打陈登,领军抵达丹徒。这时孙策粮草不足,驻扎在那里等待粮草运到。孙策闲来无事,便带上卫士上山打猎,孙策骑着骏马在前疾驰,卫士们落在了后头。

孙策剧照

当初,孙策曾斩杀吴郡太守许贡。许贡的家奴、门客伺机报仇。孙策正策马奔驰,迎头遇上了许贡的门客,门客弓弩齐发,射中了孙策的面颊。他的卫士赶到,连忙救起孙策,卫士们一阵砍杀,将许贡的门客全都杀尽。孙策伤势严重,自知性命难保,他将长史张昭等人召来,吩咐他们辅佐他的弟弟孙权。他将年仅19岁的孙权召到床前,把印信绶带佩到他身上,说:“若论在疆场上与敌人厮杀,你不如我;若论选取贤能保卫江东,我不如你。”孙策英年早逝,年仅24岁。他的弟弟孙权后来果真建立了吴国,统治江东,与魏、蜀形成三国鼎立的局面。吴国能建立起来,离不开孙策打下的坚实基础。

参考资料:《中华历史》

-

- 感谢贫穷!707分考入北大,河北王心仪刻苦求学事迹看哭所有人

-

2025-11-19 12:48:06

-

- 盘点权力的游戏女演员当年造型和现在面貌

-

2025-11-19 12:45:51

-

- 湖南“奇”桥,桥墩不着地32年不倒,建筑专家也无法解释

-

2025-11-19 12:43:36

-

- 新规蓝牌仓栅车长啥样?看看这款陕汽K5000就知道了

-

2025-11-19 12:41:21

-

- 居委会是什么性质单位(是否有权力限制公民人身自由)

-

2025-11-18 16:39:06

-

- 国产化妆品品牌排行(100国货美妆品牌榜单出炉)

-

2025-11-18 16:37:01

-

- 服装的由来,现代衣服的由来?

-

2025-11-18 16:34:55

-

- 异地换身份证去哪里办理(怎么网上申请办身份证)

-

2025-11-18 16:32:49

-

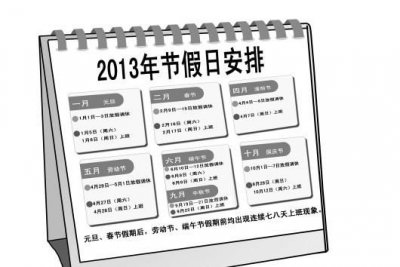

- 春节法定节假日是几天,国家法定节假日过年是哪三天

-

2025-11-18 16:30:43

-

- 张杰分享和谢娜配音片段为谢娜庆生 张杰谢娜感情历程

-

2025-11-18 16:28:37

-

- 中国第一代钢琴家巫漪丽去世!祖籍广东河源,两年前曾回乡寻根

-

2025-11-18 16:26:32

-

- 孙悟空都成佛了, 为何二郎神却一直不得志?

-

2025-11-18 16:24:26

-

- 七夕是阴历还是阳历,七夕是阴历还是阳历?

-

2025-11-18 16:22:20

-

- 女朋友哪一个瞬间让你最难忘(女朋友哪个瞬间让你心疼)

-

2025-11-18 16:20:14

-

- 生于乱世,曹丕和曹植夺嫡之争,为何曹丕能够胜出?

-

2025-11-18 14:56:20

-

- 广西农信社-广西人的银行?

-

2025-11-18 14:54:05

-

- 唐晶败给罗子君的3个真相,每一条都很残酷

-

2025-11-18 14:51:50

-

- 气功大师王林的“王府”:昔日政商大佬时常出入,如今匾额被摘除

-

2025-11-18 14:49:35

-

- 女孩千万不要穿束腰!对身体的伤害太大了

-

2025-11-18 14:47:20

-

- 陈情令:复活魏无羡的方案出自薛洋,金光瑶在观音庙说出了真相

-

2025-11-18 14:45:05

为什么古代晚上要叫水(古代晚上要几次水是啥意思)

为什么古代晚上要叫水(古代晚上要几次水是啥意思) 麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)