魅力乌镇,风雅桐乡—浙江省桐乡市国土空间总体规划(2021-2035)

魅力乌镇,风雅桐乡—浙江省桐乡市国土空间总体规划(2021-2035)

1.桐乡市简介

桐乡市,浙江省省辖县级市,由嘉兴市代管,位于浙江省北部、杭嘉湖平原腹地,居沪、杭、苏金三角之中。是典型的江南水乡,素有“鱼米之乡、丝绸之府、百花地面、文化之邦”的美誉,总面积727平方千米,2020年七普全市常住人口约 103万人。截至2022年末,桐乡辖8个镇、3个街道。2021年,桐乡市实现地区生产总值(GDP)约 1141.7亿元,财政收入178.14亿元。

桐乡地域,早在7000年前就有先民在此居住,春秋战国时期为吴越交界之地,后晋天福三年(938年)置崇德县,明朝宣德五年(1430年)置桐乡县,因古时遍栽梧桐树,寓意“梧桐之乡”而得名,1993年,撤县设市,隶属嘉兴市。马家浜文化、良渚文化、大运河文化、古镇文化交相辉映,孕育了张履祥、吕留良、陆费逵、太虚、茅盾、丰子恺、钱君匋、徐肖冰、木心等名人。桐乡市是世界互联网大会永久举办地,乌镇峰会已成为中国与世界互联互通的国际平台和国际互联网共享共治的中国平台。作为浙江高质量发展建设共同富裕示范区第二批试点地区; 国家卫生城市、国家园林城市、全国文化模范市、中国排舞之乡、中国武术之乡、中国新戏剧之乡。

桐乡市行政区划图

2.发展定位

功能定位:数字文明先行市;共同富裕排头兵;红船党建新高地。

城市性质:数字文明窗口城市;智能智造门户平台;共同富裕标杆典范。

发展战略:

战略一:廊道崛起。依托廊道,融入区域同城发展格局;协同分工,共创国家级产业大平台;强化枢纽,构建杭州东部枢纽核心;双快引领,融入区域高速快速交通网络。

战略二:节点跨越。打造全球功能性节点,借助世界互联网大会等国际性平台,强化数字赋能,将桐乡建设成为全球有影响力的文化交流功能节点。城市产业双提升,打造区域高品质服务中心,争创国家级省级高能级平台,提升产业区域影响力。

战略三:绿色兴城。高品质打造全域旅游示范区,以大运河为主轴,整合市域生态文化景观资源,树立大运河文化旅游品牌;打造桐乡中部田园绿心,充分发挥平原都市型农业区的功能,建设现代高效生态农业最精彩板块。

3.空间格局

3.1三线划定

优先划定生态保护红线,生态保护红线面积 6.50平方千米,约占市域总面积 0.89%。严格保护自然保护地、湿地公园、饮用水水源保护区等,划定全域生态保护红线范围内坚持严格保护、分级管控、损害追责、违法严惩原则。

严格保护永久基本农田,永久基本农田面积 212.10平方千米,约占市域总面积 29.16%。落实最严格的耕地保护制度,保质保量划定永久基本农田。建立完善基本农田储备区,实施现有耕地提质改造,促进耕地规模化、集中化。

合理划定城镇开发边界,城镇开发边界面积 177.28平方千米,约占市域面积 24.37%。基于国土空间开发适宜性与资源环境承载力评价,优化城镇空间结构,划定城镇开发边界,作为在一定时期内允许开展城镇开发和集中建设的空间。

3.2国土空间总体格局

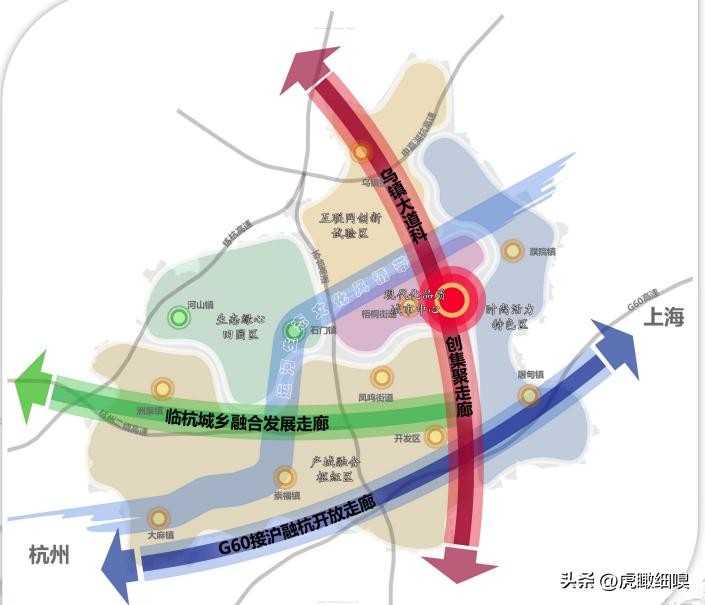

“一带三廊,一心四区”。综合实力更加雄厚、数字特征更加彰显,创新动能更加澎湃,美丽城乡更有品质,百姓生活更加富足,风雅素养更加深厚。

一带:运河生态文化风情带。

三廊:G60接沪融杭开放走廊;乌镇大道科创集聚走廊;临杭城乡融合发展走廊。

一心:现代化品质城市中心。

四区:互联网创新试验区;时尚活力特色区;产城融合枢纽区;生态绿心田园区。

国土空间总体格局

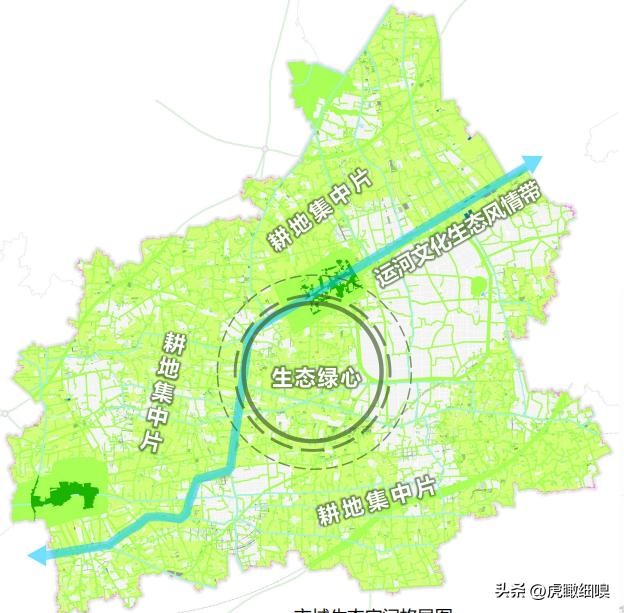

3.3生态空间格局

塑造蓝绿相接、城田相融的生态空间:构建“绿色江南、平原水乡”的生态保护格局。

核心:白荡漾省级湿地公园;运河水源涵养保护区。

绿心:中部美丽田园绿心。

轴带:运河文化生态风情带。

网络:河湖水系蓝脉和交通体系绿廊。

基底:全域绿色生态田园。

市域生态空间格局图

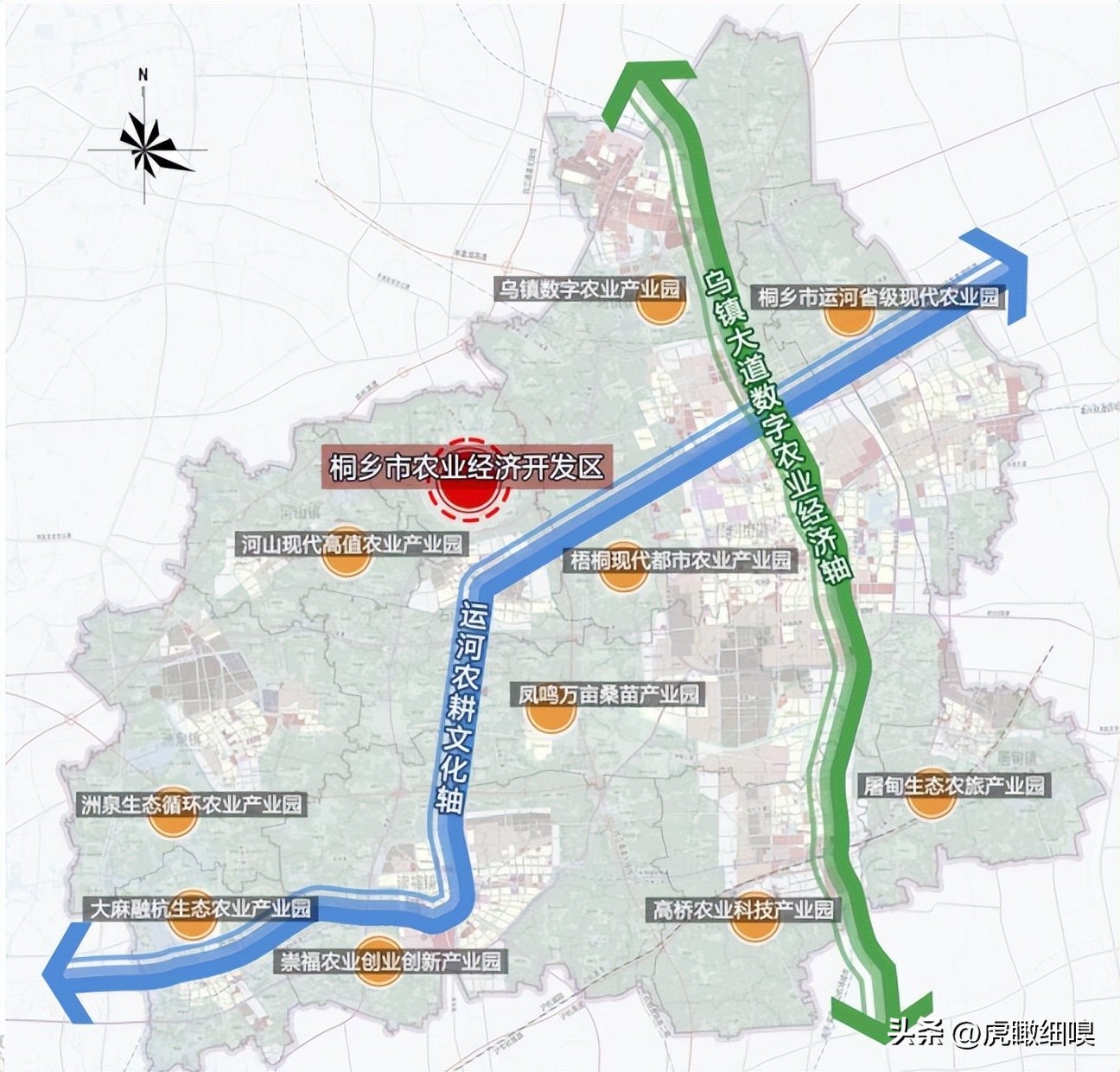

4.农业空间

4.1农业空间格局

迈向农业农村现代化,统筹优化“一核双轴十平台”农业发展空间。

核心:桐乡市农业经济开发区;

纽带:乌镇大道数字农业经济轴、运河农耕文化轴;

平台:十个特色农业集聚平台;

产业:粮食、生猪两大保供产业,杭白菊、湖羊、蚕桑等特色优势产业。

农业空间格局

4.2乡村振兴

建设美丽乡村,推动乡村振兴。打造“一环九线七集群”的美丽村庄发展格局。

1环:1个城乡共富环;九线:9条精品游线;七集群:建设7个美丽乡村集群。

分类引导,乡村发展:按照集聚提升、城郊融合、特色保护、搬迁撤并四种类型,因地制宜实施村庄分类规划。

支撑乡村,产业振兴:统筹安排乡村振兴产业用地空间,支撑打造特色农产品生产供应基地。

美丽村庄发展格局图

5.城镇空间

5.1城镇空间格局

建设因地制宜、集约高效的城镇空间。核心集聚、强化城区;特色塑造、产城提质;平台建设、提升活力,完善“144”城镇体系。

规划全市城镇分为“中等城市、小I型城市和小II型城市”三个等级。

中等城市1个,为桐乡中心城区;

小I型城市4个,为乌镇镇、濮院镇、崇福镇和洲泉镇;

小II型城市4个,为石门镇、河山镇、屠甸镇和大麻镇。

东部中心集聚,组建中心城市;西部特色组团,建设田园城镇。

5.2现代化产业体系

数字特征更加彰显、创新动能更加澎湃。聚力发展数字经济产业;提升发展优势支柱产业;谋划展X个未来产业。同时,加强现代服务业的支撑保障能力。

打造“1+3+1+X”现代化产业体系。

1:数字经济聚力;3优势支柱产业:新材料、新制造、新时尚;1:现代服务业保障;X:未来产业谋划。

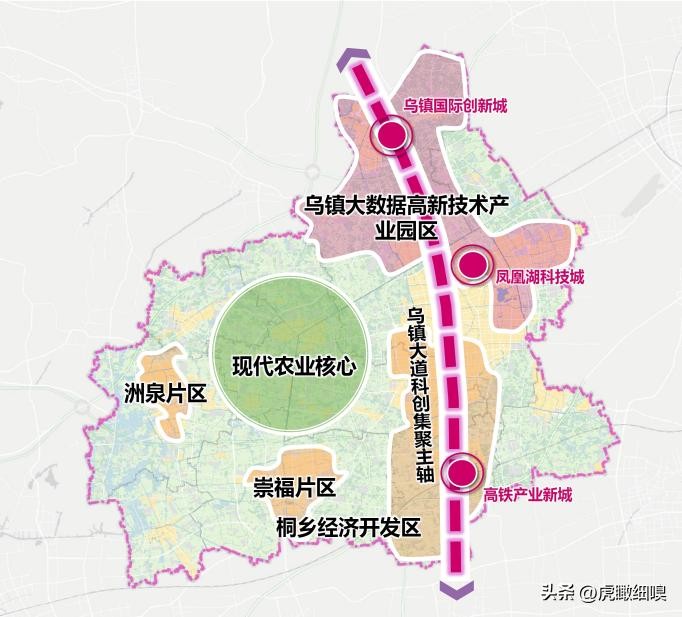

5.3产业空间总体格局

优化“ 一轴两翼、 一心多功能区” 产业空间总体格局。

强化一轴:乌镇大道科创集聚主轴;

联动两翼:南翼:桐乡经济开发区;北翼:乌镇大数据高新技术产业园区;

提优一心:现代农业核心;

做特多功能区:其余镇(街)工业园区结合各自产业特色,打造集科研、制造、办公、居住、商服为一体的未来工业社区。

现代化产业空间总体格局图

5.4优化中心城区布局

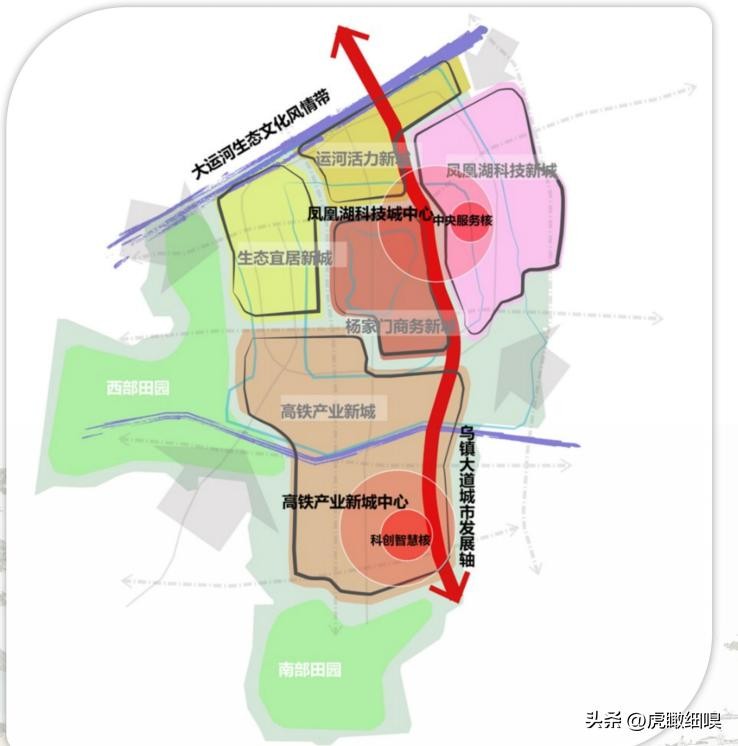

构建“ 一轴一带、二心五城”空间格局。

一轴:乌镇大道城市发展轴。

一带:大运河生态文化风情带。

二心:凤凰湖科技城中心、高铁产业新城中心。

五城:中部杨家门商务新城、东部凤凰湖科技新城、西部生态宜居新城、南部高铁产业新城、北部运河活力新城。

中心城区国土空间规划总体格局图

6.基础设施体系

6.1建设高效率高质量的交通体系

高质量融入长三角一体化发展,全方位深度接沪融杭,高质量建设现代化综合交通体系,推动桐乡从节点城市向枢纽城市转变。将桐乡建设成为:长三角核心区新兴综合交通枢纽杭州都市区东北门户枢纽。建设更直达的快速交通网;建设更高效的干线交通网;建设更优质的基础交通网;建设更强大的门户枢纽;建设更智慧的交通平台。

长三角交通规划

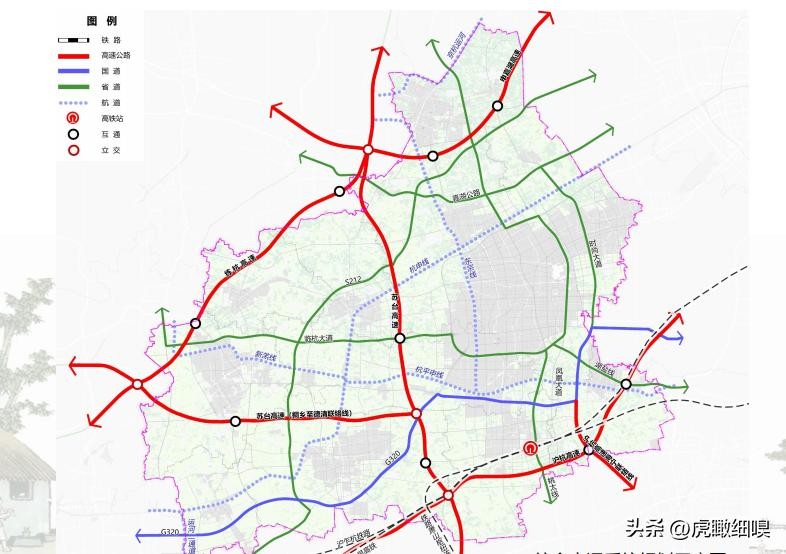

6.2综合交通系统

铁路网络:落实区域交通要求,衔接国家高速铁路、长三角城际铁路、都市圈城际铁路三个层次的轨道网,综合优化重大轨道交通线位及交通枢纽布局。国家高速铁路:沪昆高铁、沪乍杭铁路、沪杭城际、铁路萧山机场枢纽接线、水乡旅游线、嘉湖城际铁路(研究)、杭州至桐乡城际轨道(研究)

航运体系:“三横两纵”的骨干航道网。三横:新羔线—杭平申线、杭申线、京杭运河;两纵:东宗线、京杭运河二通道及北延段。

公路网络:“三横三纵” 的高速公路网络。沪杭高速公路、申嘉湖高速公路、苏台高速(桐乡至德清联络线)公路;练杭高速公路、苏台高速公路、沪杭高速海宁联络线。“两横三纵” 的国省道网络:S211桐乡至莲都、S212嘉善至余杭;G320国道、S302平湖至安吉、S303海盐至安吉。快速路格局:“ 一环六射”的快速路格局。一环:绕城公路环;六射:嘉桐公路(至嘉兴市区)/乌镇大道(至乌镇)/临杭大道(至石门)/G320(至崇福)/乌镇大道(至海宁)/湖盐公路。

综合交通系统规划示意图

6.3打造便捷多级的公共服务体系

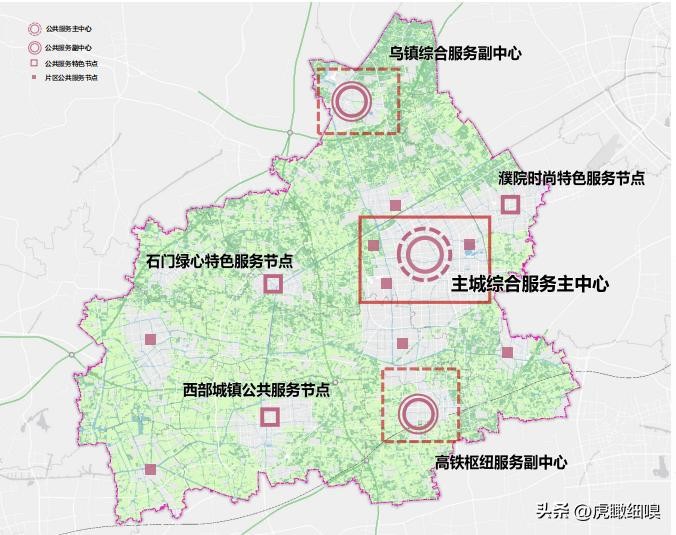

构建“三心引领,多级联动”的公共中心体系。

主中心:主城综合服务主中心。

副中心:乌镇综合服务副中心;高铁枢纽服务副中心。

三 特:西部城镇公共服务节点;濮院时尚特色服务节点;石门绿心特色服务节点。

多 点:结合地区生产生活需求,形成多个公共服务设施节点。

公共中心体系规划图

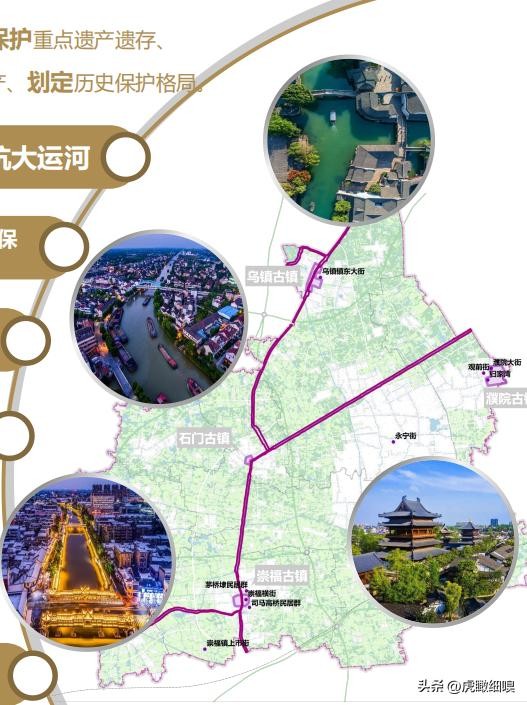

7.保护历史文化资源

以大运河为主轴,保护重点遗产遗存、挖掘地方非物质文化遗产、划定历史保护格局。

世界文化遗产-京杭大运河;国家级、省级、市级文保单位:国家级、省级历史文化名镇名村街区;传统文化村落;非物质文化遗产。

历史文化资源

-

- 恨天说电影:越狱逃亡八年的《极地重生》之路

-

2025-08-31 02:38:47

-

- 何晟铭:走红后“消失”,现在的他为自己的骨气买单

-

2025-08-31 02:36:32

-

- 夏天的午后小狗热的夏天的中午可真热呀 小狗

-

2025-08-31 00:15:21

-

- 成年人如何快乐地打PP?

-

2025-08-29 22:24:59

-

- 丈夫出轨,妻子该如何对付小三?赶走小三的方法和技巧分享

-

2025-08-29 22:22:53

-

- 纠结是什么意思,如何改掉纠结的毛病

-

2025-08-29 22:20:48

-

- 怎样挽回自己的爱人,如何挽回失去的爱人?

-

2025-08-29 22:18:42

-

- 阳光储蓄罐,如何让你的爱情更加稳固?

-

2025-08-29 22:16:36

-

- 网恋遇到渣女怎么办?如何避免受到渣女伤害

-

2025-08-29 22:14:31

-

- 高情商的恋爱方法,如何用简短的文案打动TA?

-

2025-08-29 22:12:25

-

- 如何和相亲对象增进感情?与相亲对象增进感情的方法!

-

2025-08-29 22:10:19

-

- 请女生吃饭用什么理由最幽默 如何把女孩子约出来

-

2025-08-29 22:08:14

-

- 朋友介绍了一个女孩子怎么打招呼开始聊天?(如何和朋友介绍的女孩子打招呼)

-

2025-08-29 22:06:08

-

- 如何吸引自己喜欢的异性,人们应该如何吸引异性

-

2025-08-28 21:23:22

-

- 如何爱爱可以体验不同的性快感?

-

2025-08-28 21:21:16

-

- 让女孩愿意和你聊 如何和女生聊天不尬聊

-

2025-08-28 21:19:11

-

- 阴dao松弛影响快感吗 如何恢复阴dao的弹性

-

2025-08-28 21:17:05

-

- 如何确定你暗恋的人也喜欢你

-

2025-08-28 21:15:00

-

- 如何和女生聊天才会增进感情 怎么和女生聊天培养感情

-

2025-08-28 21:12:54

-

- 中年少女如何定义自己的方向

-

2025-08-28 21:10:49

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫) 老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?

老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?