存款利率又降了!钱放银行还值吗?这些新变化关系你的钱包

存款利率又降了!钱放银行还值吗?这些新变化关系你的钱包

“阿姨,您这10万块存一年利息才1200块,真不考虑买点理财?”柜台里的小李探出头,冲着正在填单子的王阿姨喊了一嗓子。王阿姨扶了扶老花镜,笔尖在存款单上顿了顿——这已经是本月第三个劝她别存定期的银行职员了。

走进任何一家银行网点,利率公告牌上的数字都在无声诉说着变化:一年定期利率1.2%,三年不过2.0%,五年前能躺赚4%的日子早已成了传说。更让储户们挠头的是新规矩:取5万要提前三天报备,ATM机单日取现不能超1.5万,大额存单还得查流水、问用途。

利率“瘦身”记:10万存三年少赚一台空调

在国企上班的90后小林,最近把手机银行里的存款计算器按得冒火星子。“去年这时候三年定期还有2.6%,现在直接砍到2.0%。”他给记者算了笔账:10万块存三年,利息从7800元缩水到6000元,“相当于白丢台1.5匹的空调”。

这种“肉眼可见”的缩水让菜市场的大妈们都成了精算师。郑州的陈阿姨每周去银行转存到期存款,柜员推荐的结构性存款被她一眼识破:“说是保本,可那预期收益都是画大饼,去年买的产品到期还没定期利息高!”

但银行也有苦衷。某股份制银行客户经理小张私下吐槽:“现在净息差都跌破1.7%了,总行天天催我们拉存款,可给储户的利息又不能高——整个就是夹心饼干。”数据显示,2024年商业银行净利润增速已连续三个季度下滑,有的地方农商行甚至开始合并网点“过冬”。

取钱比借钱难?新规下的众生相

比利率下跌更让老百姓头疼的,是存取款的新规矩。做建材生意的老周上个月就栽了跟头:工地急用8万现金给工人发工资,跑了两家银行都被告知“超过5万要预约”,最后不得不找三个亲戚分头去不同ATM机取钱。“知道的说是取钱,不知道的以为我们在搞电信诈骗。”老周苦笑着晃了晃手机里拼凑的转账记录。

这些看似“麻烦”的规定,在反洗钱专家眼里却是必要之举。中国人民大学金融研究所的赵教授打了个比方:“就像小区装门禁,虽然进出麻烦点,但能防小偷。”他透露,去年某地破获的非法集资案,正是通过追踪异常取现记录锁定了嫌疑人。

年轻群体则发明了破解新招。95后程序员小吴得意地展示他的“分散战术”:每月工资到账就转进6张不同银行的卡,“每张卡取现不超过1万,还能顺便薅各家银行的新户礼”。不过律师提醒,这种操作要是太频繁,可能触发反洗钱系统预警。

钱该往哪去?隔壁老王都开始学理财

面对“跌跌不休”的存款利率,广场舞大妈们的话题早已从家长里短转向理财经。北京朝阳公园的刘阿姨掏出手机,相册里存着十几款理财产品截图:“国债抢不到,银行理财又怕亏,最后还是买了养老保险——起码比存款利息高1个点。”

理财经理们明显感觉到客户心态的变化。某国有大行的理财顾问透露:“以前推基金要解释半天,现在客户进门就问‘R2级的产品能不能跑赢通胀’。”数据显示,2024年前两个月,公募债基规模暴涨30%,黄金ETF日均交易量翻倍。

但也有坚持“存款为王”的保守派。70岁的退休教师老杨坚持把养老钱分成五家银行存,“利息再低也比炒股赔光强”。他的理财哲学很朴素:“你看电视里那些爆雷的,哪个不是贪高息?”

银行网点变身“金融课堂”

走进装修一新的银行网点,会发现传统柜台正在让位给智能机具和理财沙龙。在杭州某支行,每周三下午的“主妇理财课”场场爆满,教大妈们用零钱通管理菜金;深圳某银行VIP室变身“直播间”,90后客户经理边冲咖啡边讲解基金定投。

这种转变背后是残酷的现实:靠吃息差过活的日子一去不返。某城商行行长在内部会议上直言:“未来银行得学会赚服务的钱,帮客户管好钱袋子才能活下去。”他们甚至推出了“存款积分制”——存得越多,能兑换的税务咨询、法律顾问服务越优质。

时代的沙粒与个人的算盘

站在银行大厅的利率牌前,60后和90后看到了不同的风景。老辈人怀念着“存款万元户”的黄金年代,年轻人则熟练地对比着货币基金七日年化收益率。但无论哪个世代,都在学习同一课:当无风险收益渐行渐远,安全感不能再靠单一渠道获取。

金融作家老唐在专栏里写道:“这轮利率调整像面镜子,照出了中国人理财观念的大迁徙——从躺着吃利息,到跑着追收益,再到走着找平衡。”或许正如那位劝客户买理财的柜员小李所说:“时代推着人往前走,但走快了容易摔跤,走慢了会被落下,关键得找到自己的节奏。”

夜幕降临,银行的LED屏依然滚动着最新利率。马路对面的证券公司亮起“开户即送Level-2行情”的霓虹灯,再远处的金店挂着“投资金条零工费”的横幅。每一个闪光的招牌都在诉说同一个真理:钱永远不会沉睡,它只是换了张面孔继续流动。

所以,你的下一站理财目的地是哪里呢?欢迎在评论区聊聊你的“钱生钱”故事。记住,不管选择哪条路,系好安全带再出发总不会错。

-

- 2002年全国代表大会:开启中国特色社会主义新篇章!

-

2025-07-23 11:20:25

-

- 《雪中悍刀行》人物志之——褚禄山

-

2025-07-23 11:18:10

-

- 北斗崛起:打破美国垄断的全球卫星导航之战

-

2025-07-23 11:15:55

-

- 三本冷血不圣母的小说,这才是杀伐果断!末世小说深度推评第2期

-

2025-07-23 11:13:40

-

- 《活过,爱过,写过》李银河和王小波的爱情故事

-

2025-07-23 08:57:12

-

- 全球10种最贵货币盘点:美元仅排第7,英镑勉强进入前5

-

2025-07-23 08:54:57

-

- 男童被砸晕后溺亡现场图曝光!海南4岁男童被杀原因始末最新消息 凶手被抓系邻

-

2025-07-23 08:52:42

-

- 真假“菲洛嘉”

-

2025-07-23 08:50:27

-

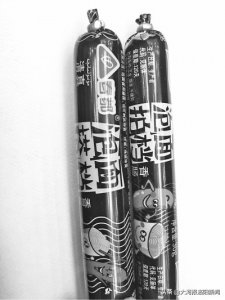

- 泡面拍档、泡面搭档?双汇、春都两大火腿肠品牌对簿公堂

-

2025-07-23 08:48:12

-

- 历史上的今天:胜利油田再传喜讯,“我为祖国献石油” !

-

2025-07-23 08:45:57

-

- 这三大评级机构是美国摧毁其他国家金融市场的核武器

-

2025-07-23 08:43:43

-

- 美欧分道扬镳,马斯克彻底摊牌,和北约30国翻脸:同意美退出北约

-

2025-07-23 08:41:28

-

- 自诩海上苏武的叶名琛,到底是南国长城还是误国罪人?

-

2025-07-23 08:39:13

-

- 没钱时,尝试这15招让你轻松度过难关!

-

2025-07-23 08:36:58

-

- 入选全球热榜!端午来跟着地铁游南昌吧!

-

2025-07-23 06:18:15

-

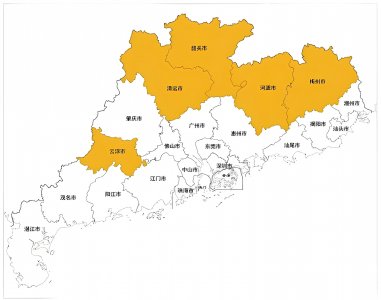

- 从粤北地区走出的5位广东艺人,第3位最厉害,红遍全国

-

2025-07-23 06:16:00

-

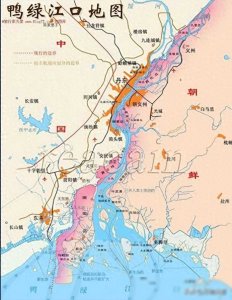

- 中国出资22亿独资建新鸭绿江大桥,然而10年未通车,问题出在

-

2025-07-23 06:13:45

-

- 五本穿越唐朝的生活流架空历史小说,站在世界之巅的时代

-

2025-07-23 06:11:30

-

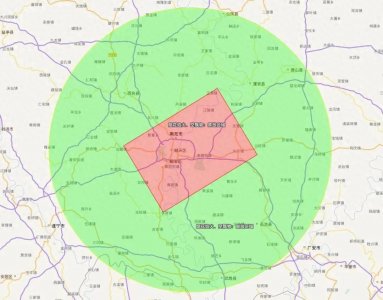

- 净空科普 І 航空安全系你我 净空保护共参与

-

2025-07-23 06:09:15

-

- 今日要闻!12月31日10条国内要闻,三分钟看完

-

2025-07-23 06:07:00

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫) 老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?

老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?