《寻人不遇》——在萋萋芳草间撷取千年诗魂

《寻人不遇》——在萋萋芳草间撷取千年诗魂

中国是一个爱诗的国度,中国人是一个爱诗的民族。从《诗经》开始,我们就用朗朗上口的古诗编织着我们的生活和情感。

青青子衿,悠悠我心,那是一份相思; 执子之手,与子偕老,那是一份承诺; 如切如磋,如琢如磨,那是一份修为; 靡不有初,鲜克有终,那是一份告诫。

正如董卿在《中国诗词大会》所说的那样:“这世世代代相传的精神财富,早已融入了我们的血脉里,塑造着我们的容貌,淬炼着我们的思想。”

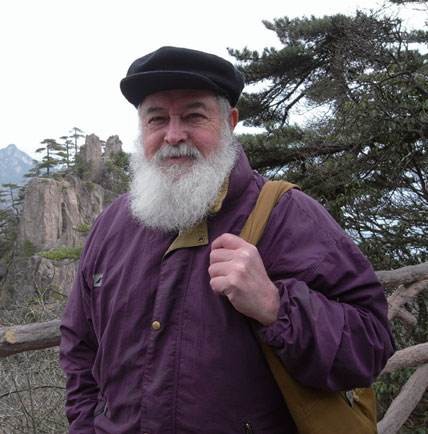

然而,不顾一切去追寻这些民族的文化基因,去拥抱那最美的诗和远方,却让一个外国人捷足先登了。他就是比尔·波特,美国当代著名的作家、翻译家、汉学家。提起比尔·波特,国人未必非常熟悉,但是,提起他的另外一本大作《空谷幽兰》,却是名声响亮。

《寻人不遇》作者比尔·波特

比尔·波特1970年进入哥伦比亚大学攻读人类学博士,机缘巧合之下开始学习中文,从此爱上了中国文化,后来又开始翻译中国的古诗词,将中国古代文化的瑰宝介绍给外国人。通过这些不仅内容丰富,而且语言凝练、朗朗上口的古诗,比尔·波特对诗人的生活和情感产生了极大的兴趣。于是,他策划了一次别出心裁的旅行。

2012~2013年间,69岁的比尔·波特从北京出发,一路追寻古代诗人的足迹,包括出生地、故居、流放地、墓地等,解锁了一种全新的旅行主题和方式。比尔沿着黄河、长江,共寻访36位古代诗人的足迹。

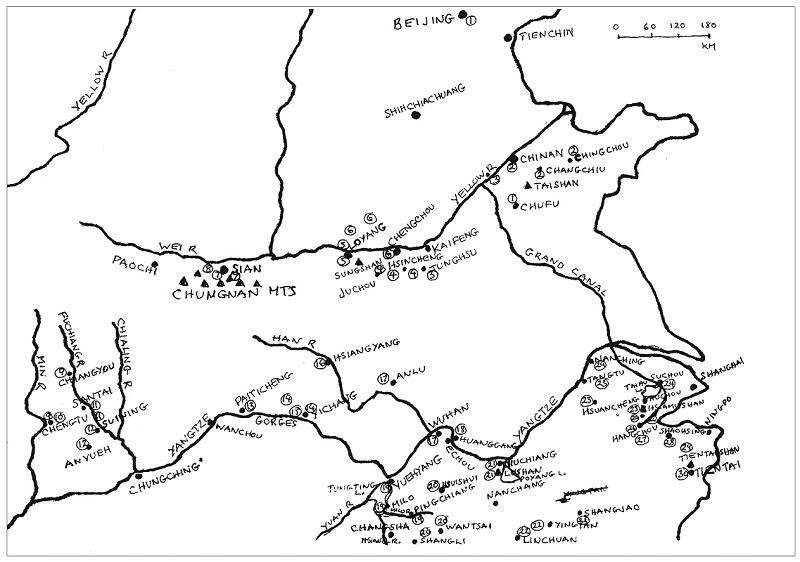

比尔·波特此行的路线图,横着看像一个放倒的酒樽

他先是到了孔子的故乡曲阜,然后到济南(李清照),往西安(白居易),经成都(杜甫、贾岛),赴湖北(孟浩然)、湖南(屈原),并一路走到南方,陶醉于陶渊明、谢灵运的山水之中,最后到达浙江天台山诗僧寒山隐居之地。

从比尔·波特书中所附的路线图来看,好似一个放倒的酒樽。我想这一定不是比尔·波特的着意之举,却暗合了他此行的目的。“李白斗酒诗百篇”、“劝君更尽一杯酒”、“明月几时有?把酒问青天”……古代诗词中,酒既是很好的触发灵感的媒介,又是诗句中当仁不让的主角。

一路上,诗词成为了他与古人神交的索梁,美酒是他向古人表达敬意的礼物。每到一地,他就会向古人敬上一杯来自大洋彼岸的威士忌,至少不会“对酌无相亲”。“不走寻常路”的他在不经意间获得了许多意外的收获,而他对诗人们虔诚的敬意也指引着他成就了这本佳作——《寻人不遇》。

诗歌里有诗人的故事和生活

在古代,特别是诗词这样的文学形式达到鼎盛的唐宋时期,日常生活、待人接物,样样都能入诗。特别对文人来说,学而优则仕,进入仕途是很多人终极的追求。然而,在那些朝代,不会作诗是很难在仕途上有所发展的。

在这样肥沃的土壤中也就诞生了许多灿若星辰的伟大诗人。他们将一餐一饭入诗,一颦一笑入诗,一举一动入诗,一思一想入诗。因此,后人才能通过这些流传下来珍珠一般的诗句来窥得古人生活状态和思想情感。比尔波特也才能通过这些字数不多、高度凝练的语句来钩沉稽古,发微抉隐。

湖北襄阳的孟浩然雕像

在湖北襄阳寻找孟浩然陵墓的时候,比尔遇到了麻烦。虽然他曾经在某个地图上看到有“孟浩然之墓”的标记,然而,却踏遍襄阳城也没有找到,尽管襄阳是中国少有的几座古城墙和护城河均保存完好的城市。

后来,终于兜兜转转找到一个衣冠冢,然而,他并不满足,毕竟,这里并不是真正的孟浩然长眠之处。后来,他仔细品味了衣冠冢墓碑上的一首诗句,这是孟浩然的好朋友王维的诗:

哭孟浩然

王维

故人不可见,汉水日东流。

借问襄阳老,江山空蔡州。

对这首诗,比尔以及其他研究孟浩然的人们曾经一直存有疑问:蔡州只是襄阳以南汉江里面的一个沙洲,后来被洪水冲走了。王维为什么要在诗里提到这个地方?这与孟浩然有什么联系?

陕西西安的王维雕像

后来,在遍寻孟浩然之墓不得之时,比尔猛然醒悟:孟浩然的墓地或许并不在许多人认为的岘山,而就在这个蔡州,也就是汉江中央的沙洲上。王维很显然知道他的朋友葬在哪里。而孟浩然的墓地被毁,墓碑被送到寺庙里,原因也不是战争或者盗墓者,而是汉江本身。

当然,这个解释尽管听起来合情合理,却也只是比尔的一家之言,其真实性有待考证。可是,毕竟,诗歌真的隐藏了许多有关古人生活的线索,给后人的追忆留下了许多可堪挖掘的地方。

尽管我们的文化曾遭到过近乎灭顶的灾难,然而,秋风再猛,也总有扫不到的角落。何况,普通人的生活总在传承和延续。这也就给比尔波特的朝圣之旅带来了许多希望,甚至是意外之喜。

在河南,从洛阳出来,沿高速北行,再东行,从博爱县出口出来,穿过一个镇子,比尔和司机都迷了路,找不到方向。他下车问了一位路过的妇女。本来,比尔并没有指望从她那里打听到什么精准的信息,然而,妇女指着一片玉米地告诉他,唐代大诗人李商隐的墓就在这里。

这个信息让比尔狂喜。他拨开比人还高的玉米,从玉米地穿过,裸露的胳膊被玉米叶子划了很多口子。但是,真的在玉米地中间发现了一座荆棘覆盖的坟墓——李商隐之墓。

河南沁阳李商隐之墓

“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”昔日的大诗人如今就静静地长眠在河南乡下的一块玉米地里。

万幸的是,他还在那里。

诗歌里有诗人的悲欢和离合

中央民族大学教授、著名现代学者蒙曼在她的新书自序中写道:

“诗是人写的,也是写给人的。人的一生,纵向看,是四季;从横向看,是五情。四季是什么?春夏秋冬,对应着人生,就是少年、青年、中年和老年。五情是什么?喜怒哀乐怨,对应着人性,就是那些回环往复、起伏不定的心情。”

每个诗人有自己独特的人生经历和个人性情。有的人乐观豁达,有的人低沉哀伤,有的人谨慎克己,有的人桀骜狂放,这些在他们的诗句当中都有充分的展现。事实上,除了正史的简短记载和小说家们的想象扩展,恐怕对这些诗人的了解很大一部分都是从他们流传下来的这些诗句中窥见的。

百脉泉景区

透过诗词来表现情感,在李清照的词中表现非常明显。

声声慢

李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

大概女性比男性更也更容易如此直接地描写情感和愁绪。这首词,也作为李清照以及婉约派的代表作,被刻在山东青州百脉泉公园李清照纪念堂的墙壁上,也映入了前去祭拜的比尔·波特眼中。

韦应物《滁州西涧》的意境

在西安,比尔花了很多时间追寻韦应物这位唐朝的大诗人。他也在书里用了一整章的篇幅来讲述韦应物的故事。没有找到韦应物的墓地,比尔就去了他的两个居住地,一个是位于西安以南三十公里处的户县。妻子离世后,他非常悲伤,一个朋友就安排他去户县任县令,希望他能尽快走出悲伤。然而,在那里不久,他就写下了这首《子规啼》:

高林滴露夏夜清,南山子规啼一声。邻家孀妇抱儿泣,我独辗转何时明。

诗人悲凉的心绪显露无疑。类似的句子还有很多。站在古人曾经伫立过的地方,吟诵那有韵律,带给人极大审美享受的诗歌,个中酸楚我们可以清晰地体会到,品咂到……

当然,我们从诗歌中分享的心情,绝不都是愁苦的。若想起的都是此类诗句,我猜想比尔波特的此行一定充满了忧愁和各种不顺利。而事实上,他的很多行程都是非常顺利的。

长江三峡

在到了湖北之后,在被流放云南的路上,李白沿嘉陵江一路乘船来到三峡,过白帝城时听到不用去云南的好消息,引起了诗人内心的狂喜,漫漫长途也变得越来越好像缩短了:“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”

在江西九江,也就是古称“浔阳”的地方,比尔专门去“约会”了一下陶渊明。陶渊明是田园派诗人,他的诗句中有一种恬淡的风情,令人读来内心非常放松:“今我不为乐,知有来岁不?”“采菊东篱下,悠然见南山”。

而且,在大的时代背景和人物性格下,还要体会此情此景。比如,生性豪放不羁的李白,也会有“举头望明月,低头思故乡”的愁绪。颠沛辗转、忧国忧民的杜甫也不全是“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂”或者“万里悲秋常作客,百年多病独登台”这样人世间不可解的忧愁。在生活相对安逸轻松的早期,他也会有“三月三日天气新,长安水边多丽人”这样轻松愉快的句子。所以,在探寻诗人的过程中,比尔特意在不同的地方吟读不同的诗句,让现时现景和当时当景相吻合。

成都杜甫草堂

生死别离是中国文人的一个永恒的话题,是追寻诗人踪迹时一个绕不开的主题。古诗中,凭吊某人、哭某人、送别或离开的题目俯拾即是。可以说,别离成就了中国诗坛上大量令人心碎的诗篇。

“死别已吞声,生别常恻恻。”

“今夜扁舟来诀汝,死生从此各西东。”

“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

古人只知离别苦,谁又曾想到,千年后,还会有一个来自大洋彼岸的大胡子先生,用一杯上好的威士忌,来寻找他们呢?

甘肃敦煌阳关遗址

诗歌里有诗人的兴盛和衰落

在我看来,古代文人总有一种分割:那就是侍奉庙堂的俗世追求和归隐田园的精神追求,这二者总是同时存在于文人的身上,矛盾却又不可分割。

古人其实安土重迁,不愿远行,但是,诗人们内心清高,往往容易被奸小所不容。所以,在很多诗人的一生当中,流放是一个绕不开的宿命。有的被多次流放,有的客死流放地。然而,伟大的诗人之所以伟大,就是因为,不论是贬官流放还是春风得意,他们总有传世的精美诗篇问世。这也让比尔波特的朝圣之旅多了许多线索。

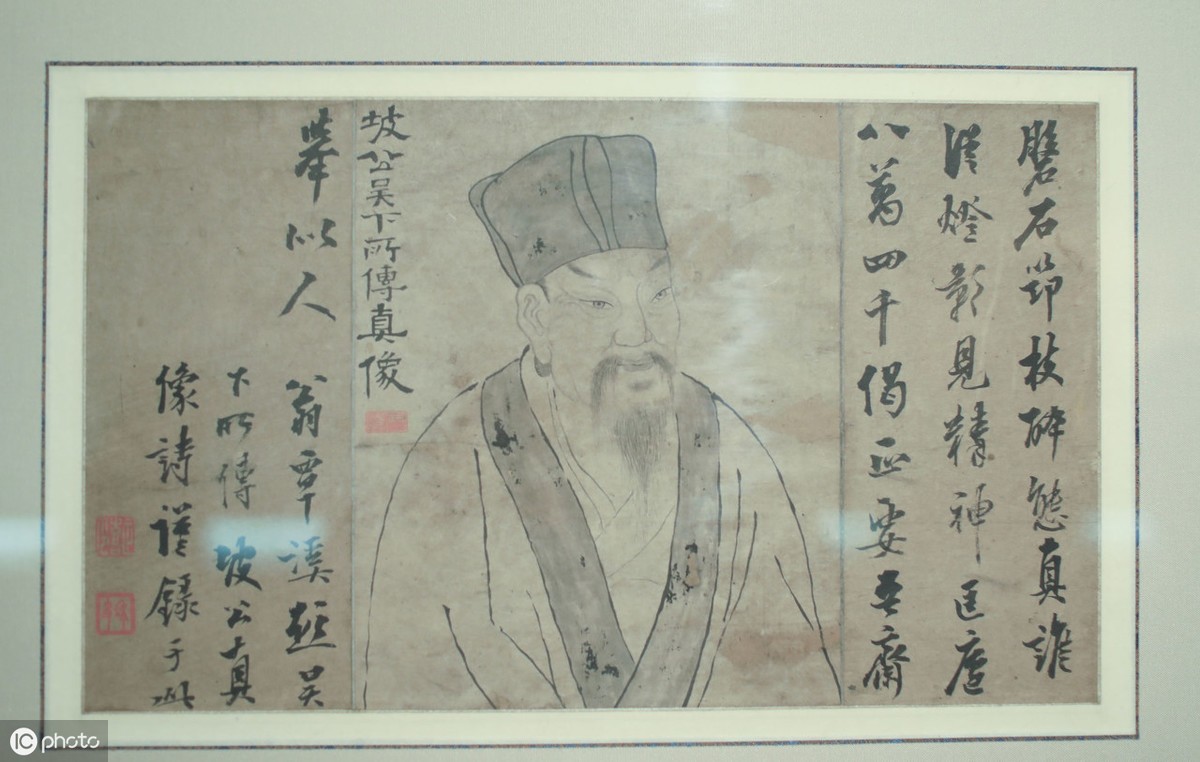

东坡像

在湖北黄冈,也就是古代的“黄州”,比尔专门去拜谒了苏轼。苏轼于公元1080年被流放黄州,后耕作于“东坡”,不久便自号东坡了。在黄州,苏轼创作了大量的诗词作品。其中有很多流传至今,脍炙人口。

比如,在黄州,苏轼的房前有一颗海棠树,他因此作诗云:

东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。

另外,据说他从家门口就可以看到长江,一次夜归,门已经上锁,无法推开,便有了那首著名的《临江仙夜归临皋》:

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣,敲门都不应,倚杖听江声。

常恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

湖北三游洞

在湖北葛洲坝附近,比尔去了一个地方,叫做三游洞,该洞位于西陵峡以西,地处三峡最西面,是公园819年白居易和弟弟白行简以及朋友元稹一起游玩过的地方。洞里有三人的雕像。在这里,比尔读了一首白居易的诗《对酒示行简》。

“今旦一尊酒,欢畅何怡怡。此乐从中来,他人安得知。”。事实上,他的乐,别人可知。因为,这首诗是白居易从被贬地官复原职回长安的时候所做。其中的乐,他人自然可以体会。

在比尔的书中,这样的故事比比皆是,让本书读来丰富而有趣,也给我们留下了太多可以追寻的东西。

寻人而不遇,这是一种叹息。那些昔日以宽容的胸怀接纳了这些伟大诗人的山河大地,许多已经变了模样,或自然废弃或人为拆毁。历史留给我们的痕迹不多了。

好在,那些流传至今的诗句,璀璨而永恒,悬挂在历史长河的茫茫夜空,照耀着每一个希望回家的人。

-

- 《<第一滴血>:偶然铸就的动作片传奇》

-

2025-11-21 23:59:29

-

- 《金瓶梅》的6次重点床戏,其实全都是交易(下)

-

2025-11-21 23:57:15

-

- 八十年代国产电影大全(1983)中部

-

2025-11-19 16:45:58

-

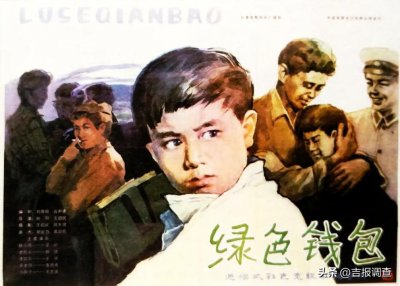

- 回顾长影拍摄的经典老电影《绿色钱包》:一个少年偷了钱包引发的未成年人教育

-

2025-11-19 00:24:56

-

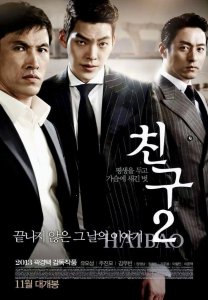

- 黑帮老大17年后出狱,血洗所有背叛者!韩国电影《朋友》

-

2025-11-19 00:22:42

-

- 电影《哈利·波特》中这些藏得极深的彩蛋,你发现了吗?

-

2025-11-19 00:20:28

-

- 朱时茂:小品,影视界的“老茂儿”

-

2025-11-19 00:18:14

-

- 电影《朱丽叶与梁山伯》

-

2025-11-19 00:16:00

-

- 新海诚导演的九部动画电影合集

-

2025-11-18 12:14:49

-

- 电影《神墓》的演员阵容令人失望,网友:又一部大作要毁了

-

2025-11-18 12:12:35

-

- 韩庚要霸屏的节奏啊!三部电影、两部电视剧,部部都有爆剧潜质

-

2025-11-18 12:10:21

-

- 盘点彭丹主演的五部最精彩电影你最喜欢哪部呢

-

2025-11-18 12:08:06

-

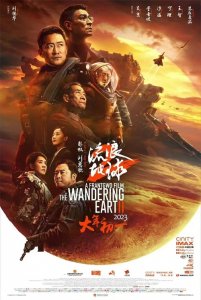

- 2023新春贺岁电影,来一睹为快吧!

-

2025-11-18 12:05:52

-

- 宝莱坞——冲出南亚走向世界的印度电影

-

2025-11-18 12:03:38

-

- #大琛电影推荐#《追梦赤子心》#平凡的人生也可以绚丽辉煌#

-

2025-11-18 12:01:24

-

- 影视:推荐几部动画系列电影,给孩子看也给大人看

-

2025-11-18 11:59:10

-

- 你不知道的电影《少林寺》

-

2025-11-18 11:56:55

-

- 从法律角度解读医院取精室为什么不提供小电影?

-

2025-11-18 11:54:41

-

- 熬夜也要看完的六部密室逃生题材电影推荐

-

2025-11-18 00:45:23

-

- 首部华语限制级电影《上海下海》

-

2025-11-18 00:43:09

董路感情经历大起底,现如今老婆居然是她

董路感情经历大起底,现如今老婆居然是她 大s主演的电视剧有哪些?

大s主演的电视剧有哪些?