《<第一滴血>:偶然铸就的动作片传奇》

《<第一滴血>:偶然铸就的动作片传奇》

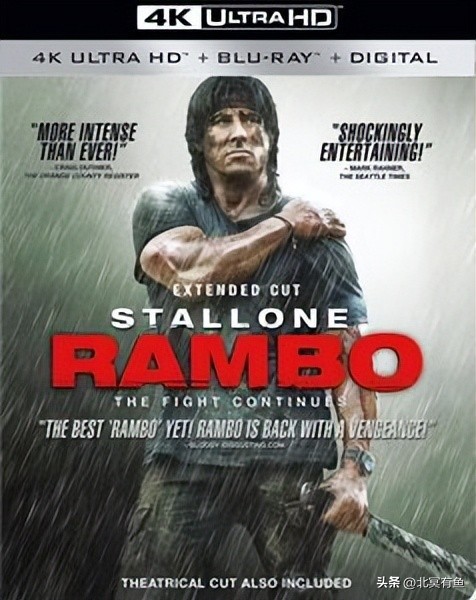

一、开场:史泰龙与《第一滴血》的震撼亮相

在好莱坞星光熠熠的历史长河中,西尔维斯特・史泰龙无疑是一颗最为耀眼的巨星之一,他以钢铁般的意志和令人惊叹的演技,塑造了一个又一个深入人心的经典形象,成为了动作片领域的标志性人物。而在他众多的代表作中,《第一滴血》系列更是如雷贯耳,堪称不朽的传奇。

时光回溯到 1982 年,《第一滴血》首部曲横空出世,瞬间在全球范围内掀起了观影狂潮。这部电影不仅让观众们见识到了史泰龙那令人瞠目结舌的强健体魄和非凡身手,更凭借其深刻且富有冲击力的主题,深深烙印在了每一位影迷的心中。它宛如一颗重磅炸弹,打破了当时动作片的固有模式,为这个类型的影片开辟了全新的道路。

二、溯源:从小说到银幕的波折启程

《第一滴血》的诞生,最初源于加拿大作家大卫・莫瑞尔在 1972 年出版的同名小说。这部小说以其独特的写实风格和深刻的内涵,在问世后便吸引了众多读者的目光。莫瑞尔以细腻入微的笔触,描绘了越战退伍军人在回归平民生活后所遭遇的种种困境与内心挣扎,字里行间都充斥着对战争创伤的反思以及对社会现实的批判。据说,作者创作的灵感源自于二战英雄奥迪・墨菲的真实事迹,墨菲战后患上创伤后应激障碍(PTSD)的经历,让莫瑞尔决心塑造出兰博这一角色,展现退伍士兵融入社会的艰难。

小说中的兰博,是一个更为复杂且充满矛盾的人物。他带着战争留下的满身伤痕和满心的愤懑,游荡在社会边缘,犹如一颗随时可能引爆的炸弹。当面对小镇警长的无理刁难时,他内心的怒火瞬间被点燃,彻底释放出了在战场上培养出的野性与本能,与警方展开了一场惊心动魄的对抗。在原著里,兰博的结局是悲惨的,他在与警长的冲突中受了重伤,在给予警长致命一击后,自己也倒在了上校的枪下,而警长也因伤重不治身亡,两人最终同归于尽,为这场冲突画上了一个充满悲剧色彩的句号,深刻地反映出了当时美国社会的分裂与矛盾。

然而,当这部小说被搬上大银幕时,为了迎合观众的观影需求以及电影艺术的表现形式,主创团队对故事进行了大刀阔斧的改编。电影中的兰博虽然同样遭受着战争创伤的折磨,但却多了一份理智与克制。他不再是小说中那个纯粹被愤怒驱使、肆意杀戮的形象,而是在被逼入绝境后,才凭借着非凡的战斗技能与顽强的求生意志,与警方展开周旋。例如,电影里兰博在丛林中巧妙地利用地形设置陷阱,凭借一把匕首和简单的工具制作武器,一次次躲过警方的追捕,这些情节不仅展现了他超强的生存能力,更让观众为他的智慧与勇气所折服。这种改编使得兰博这个角色更容易让观众产生共情,仿佛他不再是遥不可及的英雄,而是一个在困境中挣扎求生的普通人,只是被命运逼迫着展现出了非凡的一面。

从小说到电影,《第一滴血》经历了一场华丽的蜕变,这种蜕变不仅仅是情节和人物塑造上的改变,更是艺术形式与受众需求碰撞融合的结果。它的诞生之路充满了波折与不确定性,却也正是这些偶然的改变,铸就了这部影史经典的传奇开篇。

三、选角风云:史泰龙的 “意外” 入局

在《第一滴血》筹备初期,对于主角兰博的扮演者,导演及制片方有着诸多考量。原著中的兰博身材精瘦、面容沧桑,带着一种饱经战火洗礼后的憔悴与坚韧,宛如一只受伤后隐匿在暗处的孤狼。基于这样的角色设定,他们最初的心仪人选是克里斯・克里斯托弗森。这位演员彼时已在演艺界崭露头角,他身上散发着一种与生俱来的桀骜不驯与沧桑感,从形象气质上似乎与兰博十分契合。而且,克里斯托弗森在音乐领域同样颇有建树,其独特的艺术才情能够为角色注入别样的灵魂,让兰博不只是一介武夫,而是一个有深度、有故事的退伍军人。

然而,事情的发展却出现了意想不到的转折。当史泰龙听闻这部电影的筹拍消息时,尽管他当时尚未达到如日中天的巨星地位,但凭借着对演艺事业的满腔热忱与敏锐嗅觉,他意识到这将会是一个改变自己命运的绝佳机会。于是,他毛遂自荐,向剧组极力争取出演兰博一角。史泰龙带着自己对角色独特的理解,向导演阐述了他心中兰博的形象:那是一个外表坚毅如钢,内心却又饱含温情的战士,他所展现出的力量不仅仅是身体上的,更是源自于对战友的忠诚、对正义的执着以及对生存意义的探寻。

剧组在经过反复权衡与试镜后,惊讶地发现史泰龙身上有着一种难以言喻的特质。他那如同古希腊雕塑般完美的身材线条,为兰博增添了视觉上的冲击力;而他眼神中透露出的坚毅与落寞,更是将退伍军人的复杂心境刻画得入木三分。与克里斯・克里斯托弗森相比,史泰龙或许在最初的 “沧桑感” 上稍显逊色,但他却有一种与生俱来的 “草根” 气质,能够让观众更轻易地代入角色,感受到兰博从社会底层一步步挣扎奋起的艰辛历程。就这样,史泰龙意外入局,正式开启了他与《第一滴血》的传奇篇章,也彻底改变了这部电影原本可能的走向,为兰博这个角色注入了独属于他的灵魂印记。

四、剧本雕琢:史泰龙的 “神来之笔”

当史泰龙成功拿下兰博一角后,他并未满足于仅仅按照既定剧本进行表演,而是凭借着自己对角色的深刻洞察,对剧本进行了精心雕琢。在原剧本中,兰博的台词相对较多,侧重于展现他内心的愤懑与对社会的控诉,犹如一篇激昂的檄文,试图通过言语来宣泄他所遭受的不公。然而,史泰龙却有着不同的想法,他深知兰博这个角色的魅力不应仅仅停留在言语层面,过多的台词反而会削弱角色通过行动所展现出的力量感。

于是,史泰龙大幅删减了兰博的台词量,让他更多地通过眼神、表情以及凌厉的动作来传递情感。例如,在那场与警方对峙的高潮戏中,原剧本里兰博有一大段痛斥社会冷漠、战争无情的独白,但在电影最终呈现的版本里,他只是在被逼至绝境时,发出了几声饱含愤怒与不甘的怒吼,随后便以迅雷不及掩耳之势展开反击。他穿梭在丛林间,用精准的枪法、敏捷的身手向警方宣告自己的不屈,那每一个跳跃、每一次挥拳都比千言万语更有说服力。这种改动使得兰博这个角色更加内敛、深沉,仿佛一座沉默的火山,平日里寂静无声,一旦爆发便势不可挡。

此外,原剧本中的一些情节设置略显拖沓,容易让观众产生疲惫感。史泰龙敏锐地捕捉到了这一点,他建议对部分情节进行精简与重组。像兰博在小镇上流浪的段落,原剧本详细描述了他每一次寻找食物、躲避人群的琐碎过程,而史泰龙提议将这些分散的情节浓缩,突出他与几个关键人物的冲突,如与恶霸的短暂交锋、被店主歧视后的隐忍,通过这些强烈的戏剧冲突,迅速勾勒出兰博所面临的困境,也让观众的情绪被紧紧地揪起,始终保持高度的紧张与关注。

同时,史泰龙还特意为兰博增添了一些温情的细节。在影片中,有一个兰博看着战友照片默默流泪的镜头,这一情节在原剧本中是不存在的。正是这一小小的改动,让兰博这个铁骨铮铮的硬汉瞬间有了柔软的一面,使观众看到他内心深处对战友的思念、对往昔战斗岁月的缅怀,进一步丰富了角色的情感层次,让兰博成为了一个有血有肉、令人难以忘怀的经典形象。可以说,史泰龙对剧本的这些改动,宛如神来之笔,将《第一滴血》从一部普通的动作片升华成了一部兼具深度与感染力的不朽之作,也为自己的演艺生涯奠定了最为坚实的基石。

五、主题升华:反战与反体制的 “意外” 共鸣

在《第一滴血》那惊心动魄的动作场面与扣人心弦的情节之下,隐藏着更为深刻且震撼人心的主题 —— 反战与反体制。这两大主题宛如两条紧密交织的丝线,贯穿于影片始终,赋予了电影超越时代的深度与力量,使其从一部单纯的动作片跃升为发人深省的经典之作。

影片以越战退伍军人兰博的悲惨遭遇为切入点,毫不留情地撕开了战争残酷的面纱。兰博,这位曾经在战场上为国家舍生忘死、立下赫赫战功的英雄,回到祖国后却发现自己被无情地抛弃,陷入了社会的边缘角落。他带着战争留下的满身伤痛,无论是肉体上的疤痕还是心灵深处的创伤后应激障碍(PTSD),都如同沉重的枷锁,让他在和平年代举步维艰。当他试图寻找昔日战友,寻求一丝慰藉与归属感时,却遭遇了小镇警长的无端刁难与暴力相向。这种从战场到 “战场” 的残酷转变,让兰博内心深处对战争的痛恨如火山般喷发而出。

电影中,兰博在丛林中与警方展开的激烈对抗,不仅仅是一场力量与智慧的较量,更是他对战争记忆的一种宣泄。他熟练地运用在越战中学到的游击战术,制造陷阱、巧妙躲避追捕,每一个动作都仿佛在诉说着战争的无情与荒诞。例如,他用树枝和绳索制作简易的绊雷,瞬间让追捕他的警察陷入混乱,这看似精彩的战斗场景,实则饱含着对战争的血泪控诉 —— 这些本应在异国战场上用来对抗敌人的技能,如今却不得不用在自己的同胞身上,何其悲哀!这种强烈的对比,让观众深刻地感受到战争对人性的扭曲,以及它给退伍军人带来的无尽伤痛,从而引发对战争的深刻反思。

与此同时,影片的反体制内涵同样深刻而犀利。小镇警长,作为体制的代表,他的傲慢、偏见与滥用职权,成为了兰博反抗的导火索。警长仅凭兰博的外表和退伍军人身份,便主观臆断地将他视为潜在的威胁,肆意践踏他的尊严,甚至动用公权力对他进行残酷镇压。这一系列行为,无疑是对当时美国社会体制弊端的一种影射 —— 体制在某些时候,会忽视个体的价值与权益,成为压迫弱者的工具。兰博的反抗,不仅仅是为了个人的生存与尊严,更是对这种不公体制的呐喊与抗争。他以一己之力,挑战着看似强大的体制权威,让观众看到了个体在面对体制压迫时的不屈精神。

值得一提的是,影片在呈现这两大主题时,并未采用生硬的说教方式,而是将其巧妙地融入到精彩绝伦的剧情之中。观众在为兰博的惊险逃生和英勇反击而热血沸腾的同时,也会不自觉地对战争与体制进行思考。例如,在兰博与警长的多次冲突中,警长的固执与兰博的无奈都展现得淋漓尽致,让观众在紧张的氛围中,不禁思考权力的边界与人性的温度。这种潜移默化的影响,使得《第一滴血》的主题得以深入人心,引发了广泛的社会共鸣,成为了一部具有永恒价值的经典之作。

六、经典延续:偶然成就的必然辉煌

《第一滴血》首部的大获成功,犹如一颗闪耀的启明星,为后续系列影片照亮了前行的道路。它以破竹之势,在全球范围内积累了超高的人气与口碑,使得制片方敏锐地察觉到了这个系列背后蕴藏的巨大潜力。于是,《第一滴血》2、3、4 部相继问世,每一部都延续了首部的热血风格,同时又在剧情、动作场面以及主题深度上不断拓展。

第二部中,兰博再度踏上征程,这一次他深入敌境,肩负起营救战俘的重任。影片将战场从美国小镇的丛林转移到了异国他乡的神秘丛林,宏大的战争场景、激烈的枪林弹雨,让观众仿佛身临其境,再次为兰博的英勇无畏所震撼。而第三部里,兰博更是与阿富汗游击队并肩作战,抗击外敌入侵,这一设定不仅紧跟当时的国际政治局势,还为影片赋予了新的时代内涵,让兰博的形象上升到了国际人道主义英雄的高度。到了第四部,年逾花甲的史泰龙依旧宝刀未老,兰博在缅甸的土地上展开了一场惊心动魄的救援行动,面对残酷的战争暴行,他用自己的力量为无辜百姓撑起了一片希望的天空,展现出了人性的光辉与正义的力量。

回顾《第一滴血》系列的辉煌历程,我们不禁感叹,这一切或许都始于最初的那些偶然。从小说改编时的情节调整、史泰龙的意外入选,到拍摄过程中剧本的精心雕琢以及主题的意外升华,每一个看似不经意的瞬间,都如同蝴蝶效应中的那一次次微小振翅,最终汇聚成了一场震撼全球的风暴。这部系列电影凭借其独特的魅力,在影史上留下了浓墨重彩的一笔,成为了动作片领域的不朽丰碑,也让史泰龙的名字永远与兰博紧密相连,被后世影迷所传颂。它不仅是电影艺术的瑰宝,更是时代精神的折射,时刻提醒着我们战争的残酷、人性的坚韧以及个体对命运、对不公的抗争力量。

七、结语:偶然中的必然启示

回首《第一滴血》的诞生历程,从小说改编的机缘巧合,到史泰龙选角、改剧本的意外之喜,诸多偶然因素相互交织,铸就了这部难以复刻的经典。但在这些偶然背后,又有着必然的逻辑:创作者对时代脉搏的精准把握、对人性深度的执着挖掘,以及史泰龙为代表的主创们永不言弃的拼搏精神。正是偶然与必然的完美融合,让《第一滴血》在岁月长河中熠熠生辉。

它提醒着我们,生活中处处充满偶然,一次偶然的阅读、一次大胆的尝试、一个突发的灵感,都可能成为开启全新篇章的钥匙。当我们怀揣梦想、坚守匠心,用努力去浇灌这些偶然的种子,或许,下一个经典就会在我们手中诞生,让传奇在不同领域延续绽放。

-

- 《金瓶梅》的6次重点床戏,其实全都是交易(下)

-

2025-11-21 23:57:15

-

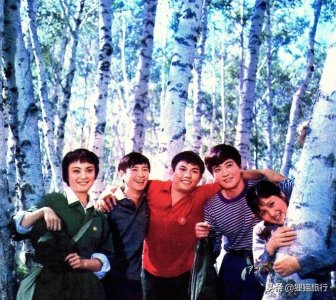

- 八十年代国产电影大全(1983)中部

-

2025-11-19 16:45:58

-

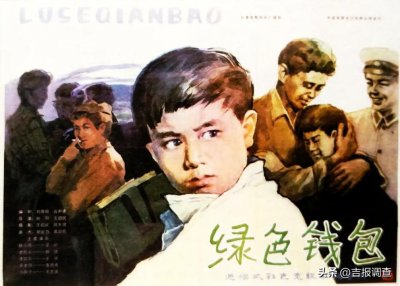

- 回顾长影拍摄的经典老电影《绿色钱包》:一个少年偷了钱包引发的未成年人教育

-

2025-11-19 00:24:56

-

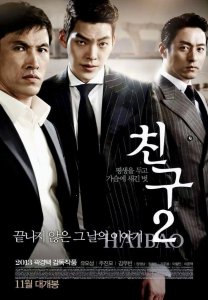

- 黑帮老大17年后出狱,血洗所有背叛者!韩国电影《朋友》

-

2025-11-19 00:22:42

-

- 电影《哈利·波特》中这些藏得极深的彩蛋,你发现了吗?

-

2025-11-19 00:20:28

-

- 朱时茂:小品,影视界的“老茂儿”

-

2025-11-19 00:18:14

-

- 电影《朱丽叶与梁山伯》

-

2025-11-19 00:16:00

-

- 新海诚导演的九部动画电影合集

-

2025-11-18 12:14:49

-

- 电影《神墓》的演员阵容令人失望,网友:又一部大作要毁了

-

2025-11-18 12:12:35

-

- 韩庚要霸屏的节奏啊!三部电影、两部电视剧,部部都有爆剧潜质

-

2025-11-18 12:10:21

-

- 盘点彭丹主演的五部最精彩电影你最喜欢哪部呢

-

2025-11-18 12:08:06

-

- 2023新春贺岁电影,来一睹为快吧!

-

2025-11-18 12:05:52

-

- 宝莱坞——冲出南亚走向世界的印度电影

-

2025-11-18 12:03:38

-

- #大琛电影推荐#《追梦赤子心》#平凡的人生也可以绚丽辉煌#

-

2025-11-18 12:01:24

-

- 影视:推荐几部动画系列电影,给孩子看也给大人看

-

2025-11-18 11:59:10

-

- 你不知道的电影《少林寺》

-

2025-11-18 11:56:55

-

- 从法律角度解读医院取精室为什么不提供小电影?

-

2025-11-18 11:54:41

-

- 熬夜也要看完的六部密室逃生题材电影推荐

-

2025-11-18 00:45:23

-

- 首部华语限制级电影《上海下海》

-

2025-11-18 00:43:09

-

- 我们的田野,美丽的田野,影响几代人的一首歌,还有同名的电影

-

2025-11-18 00:40:55

董路感情经历大起底,现如今老婆居然是她

董路感情经历大起底,现如今老婆居然是她 大s主演的电视剧有哪些?

大s主演的电视剧有哪些?