商朝的那些帝王们

商朝的那些帝王们

商朝(约公元前1600年—公元前1046年),是中国历史上的第二个朝代,也称殷商,是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。

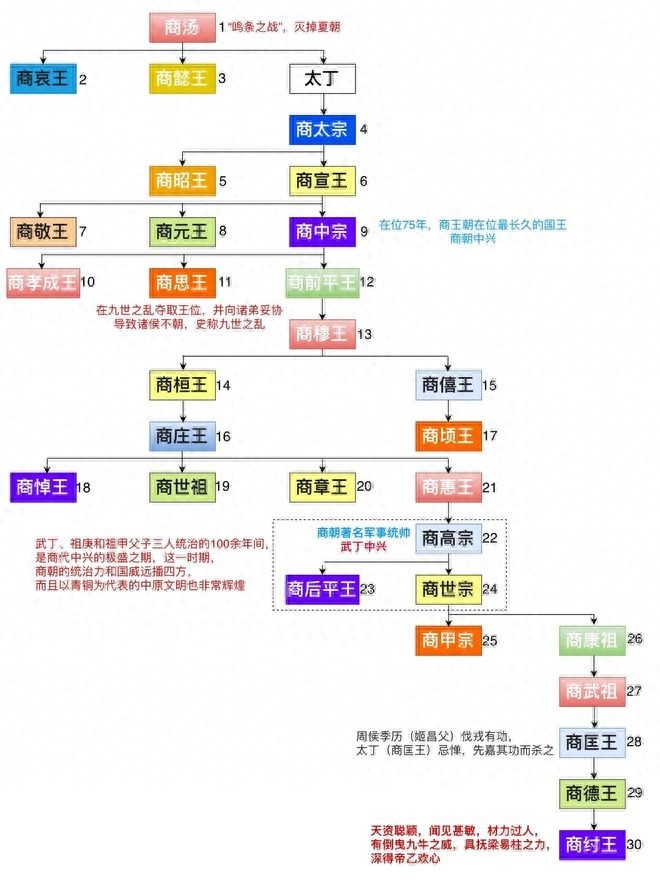

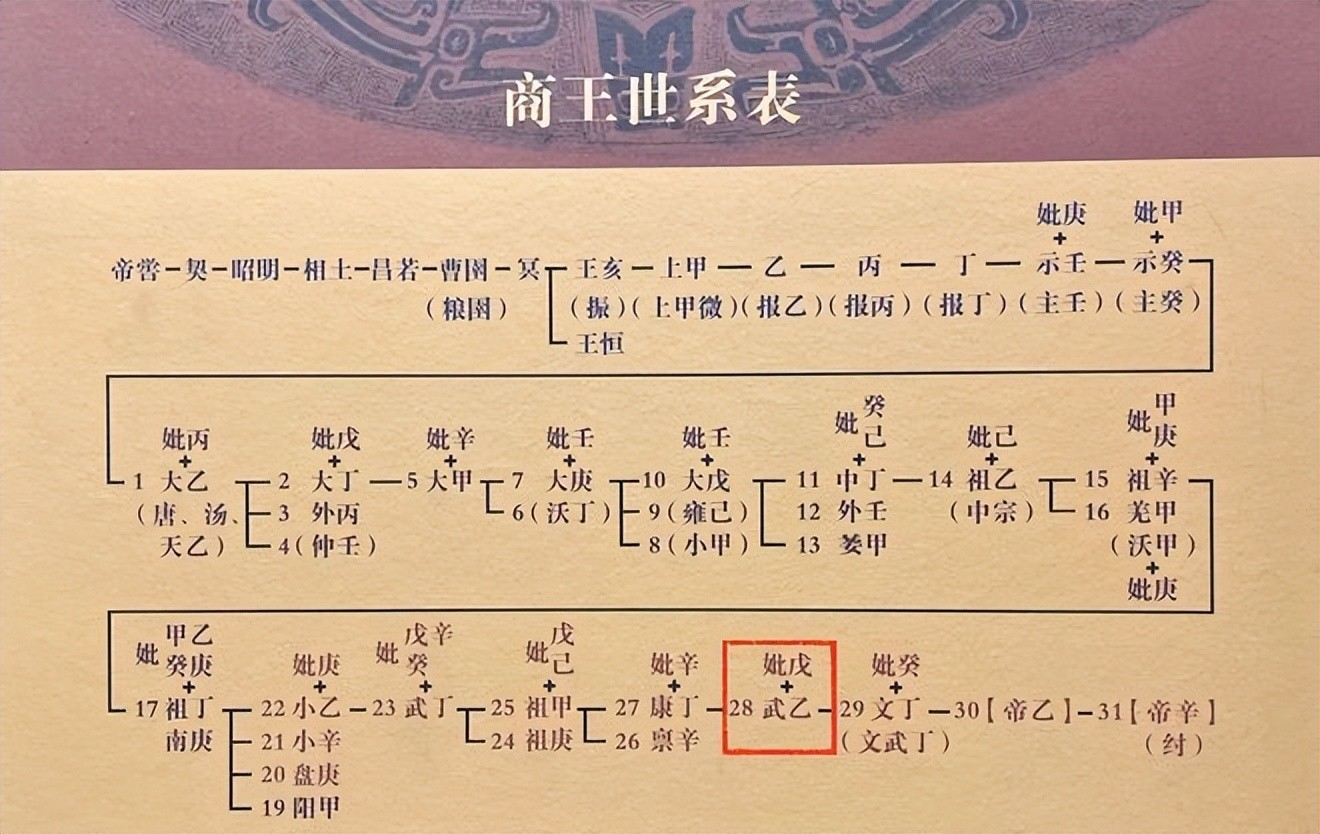

商朝经历了三个大的阶段。第一阶段是“先商”;第二阶段是“早商”;第三阶段是“晚商”,前后相传17世30王,延续500余年,末代国君商纣王在牧野之战被周武王击败而亡。

商朝(公元前1600年—公元前1046年),是中国历史上的第二个朝代,据说有17世30帝,延续了500多年。让我们一起来看看这些帝王吧!汤(前1600年-前1588年):在位12年外丙(前1588年-前1586年):在位2年仲壬(前1586-前1582年):在位4年太甲(前1582-前1550年):在位32年沃丁(前1550-前1530年):在位20年太庚(前1530-前1505年):在位25年小甲(前1505-前1488年):在位17年雍己(前1488-前1476年):在位12年太戊(前1476-前1419年):在位57年仲丁(前1419-前1408年):在位11年外壬(前1408-前1398年):在位10年河亶甲(前1398年-前1389年):在位9年祖乙(前1389年-前1370年):在位19年祖辛(前1370年-前1356年):在位14年沃甲(前1356年-前1336年):在位20年祖丁(前1336年-前1327年):在位9年南庚(前1327年-前1321年):在位6年阳甲(前1321年-前1314年):在位7年盘庚(前1314年-前1286年):在位28年小辛(前1286年-前1272年):在位14年小乙(前1272年-前1251年):在位21年武丁(前1251年-前1192年):在位59年祖庚(前1192年-前1180年):在位12年祖甲(前1180年-前1160年):在位20年廪辛(前1160年-前1156年):在位4年康丁(前1156年-前1147年):在位9年武乙(前1147年-前1113年):在位34年太丁(前1113年-前1102年):在位11年帝乙(前1102年-前1076年):在位26年帝辛(前1076年-前1046年):在位30年

现在选一些有为有位的皇帝说下:

1、商汤·武王

商汤,子姓,名履,汤有七名,见于记载的有:汤、成汤、武汤、商汤、天乙、天乙汤。甲骨文中称作唐、成、大乙、天乙。金文和周原甲骨文中称作成唐。天乙、大乙、高祖乙是商族的后人祭祀汤时所称的庙号。在古书中还被尊称谥号为武王(一说成汤)。契的第十四代孙,主癸之子。商王朝的建立者,在位30年。

商汤在伊尹、仲虺等人的辅助下号召夏的附属小国背弃桀,归附于商。对于不听他劝告的,就先后出兵攻灭。陆续灭掉邻近的葛国、韦、顾、昆吾等,十一征而无敌于天下,让夏桀陷于孤立的境地。汤还迁都于毫,以此为继续前进的据点,准备最后攻灭夏朝。

汤经过二十年的征伐战争,与桀大战于鸣条,最后灭了夏王朝,统一了自夏朝末年以来纷乱的中原,控制了黄河中下游地区,其势力所及,远远超过了夏王朝,汤灭夏后奠定了商王朝疆域的基础,打破了天子之位不可变的定律,这是中国政治史上的第一次改革,对后世中国带来了深远的影响,因而史称“商汤革命”。

商汤在位期间吸取了夏朝灭亡的深刻教训,废除了夏桀执政时残酷压迫人民的暴政,采用了“宽以治民,施仁政德化天下”的政策,使王国内部的矛盾走向缓和,政治局面趋于稳定,国力也日益强盛起来。他对四周的许多国家进行了征伐,取得了一系列胜利,为此商王朝在汤的统治下成为强盛的国家。

妃子·吉妃

夏末,天乙东巡到了有莘氏,有莘氏的国君看中了天乙的人品,将自己的女儿吉妃嫁给了天乙,天乙娶有莘之女为妃,生儿子太丁,伊尹为陪嫁奴隶,得到商汤赏识拜为右相。伊尹辅助商汤灭夏朝。

有莘氏

2、太丁·代王

太丁(生卒年不详),殷墟甲骨卜辞(纪录)作大丁,子姓,一说名以跌,太丁是商朝开国君主商汤之子,是中国商朝的首位太子,追谥为代王。

据《史记》的记载太丁未及继位便已去世,所以太丁之弟外丙继位。太丁的配偶妣戊也受到殷人的周祭。宋镇豪、韩江苏等认为成汤有太丁、外丙、仲壬三子,太丁作为嫡长子被立为太子,因此纳入殷人周祭当中,然而太丁却先汤而死,未曾即位为王。从甲骨文的记载看不出太丁即位为王的情况。但关于太丁的卜辞甚多,因而有考古学家认为,他曾协助商王成汤主持军事。

关于其是否继位存在争议:夏商周断代工程的简本报告则将太丁算作商朝的第二位君主,列入年表。

3、太甲·文王

太甲是商朝的第四任君主,子姓,名至,是商汤的嫡长孙,太丁的儿子,外丙和仲壬的侄子,在位12年,葬于历城,庙号太宗,谥号文王。

太甲

太甲自幼聪明,勤奋好学。他在四朝元老伊尹的辅佐下继位,初期伊尹辅政时,连写《肆命》、《祖后》等几篇文章,教导督促太甲严格遵循祖先的法规,积极推行各种措施,促进国力的增长。继位后的头两年,商朝逐渐走向稳定和繁荣,促进了人民的生活水平。

但从第三年起,逐渐偏离了祖父商汤的法制,开始变得专横跋扈,一味享乐,暴虐百姓,朝政昏乱,亲自破坏了商朝的法律和秩序,导致了社会混乱的局面。

伊尹百般规劝无效,为了维护商朝的稳定,只好将太甲流放到商汤墓地附近的桐宫进行反思,并亲自摄政,管理起国家来,史称“伊尹放太甲”。

太甲住在桐宫,见祖父身为开国君王,坟墓却十分简陋,又从守墓老人那里了解到祖父的许多艰苦创业,仁厚省俭的旧事,对照自己的所作所为,感到确实不象话,便暗暗内疚,深刻反省自己,决心痛改前非,开始在桐宫关心孤老,遵守法制,与人为善。经过三年的反省和修行,太甲终于认识到了自己的过错,并改正了自己的行为。

三年后,伊尹见太甲真心悔过,十分高兴,便带领文武大臣,携带王服、冠冕、迎接他回到毫都(今商丘谷熟镇),还政于他。从此,太甲以自己过去的失足为鉴,重新成为一位英明的君主,早朝晏罢,勤政爱民,得到了人民的拥护和支持。遵守汤制定的法律,将天下治理得井井有条,使诸侯都归顺商王,百姓得以安宁,商朝也逐渐繁荣起来。在位12年,他被赞誉为“太宗”,并且在位期间大力推崇儒家思想,致力于推进礼乐文明。

4、太戊·景王

商朝第九任君主,太戊(?—前1401年) ,甲骨文作大太戊、天戊,子姓,名伷,商王太甲之孙,太庚之子,小甲和雍己的弟弟,在位七十五年,是商朝在位时间最长的一位君主,与太甲、祖乙并称三示(即三位有贡献的君主)。

太戊从小生活在钟鸣鼎食的帝王之家,即位后,起用伊尹的儿子伊陟为相。初期不勤政事,整天只图安逸享受。但他在第七年,发现毫都出现了“桑谷共生于朝”的现象,对此感到害怕。伊陟看到商王朝开始衰落,就利用此事劝诫太戊,这是由于缺乏德行所致,并劝诫建议他加强德行修养。商王朝本来就很迷信鬼神,经伊陟这么一说,太戊信之无疑,听从了他的建议,开始勤政厚德,治国抚民。最终,他成功地使本来开始衰落的商王朝又复兴起来。

据古书上记载太戊在位75年,是商王朝在位最长久的国君。太戊勤政修德,治国抚民,颇有振作。任用伊陟、巫咸掌握国政。国政大修,各小国又纷纷归顺,商朝中兴,商朝的政治制度划分为内服和外服,经济发展也有一定程度的繁荣。农业和手工业生产规模较大,铸造作坊和手工业生产突出。

《史记》故称太戊在位时,举贤人伊陟、巫咸为丞相,天下大治,诸侯归附。前1401年太戊病死,葬于太戊陵(在今河南省内黄县亳城乡刘次范村东侧),庙号中宗。

5、外壬·思王

外壬,在甲骨文中被称作卜壬,名发,商朝第十一任君主。商王太戊子,商王仲丁弟,仲丁死后继位。在位15年(一说在位10年),病死,葬地不明。

外壬凭借自身实力成功地夺取王位,并向诸弟妥协,造成了商王朝继承上的混乱,史称九世之乱,以致诸侯不朝,商朝开始衰落。《史记·殷本纪》云:“帝仲丁崩,弟外壬立,是为帝外壬。”

外壬即位后不久,姺与邳两个侯国发动了叛变。姺是有莘氏的后代,有莘氏与商朝的关系是很密切的。由于商王室的衰落,有莘氏后人封于姺后就时服时叛。邳是夏禹车正奚仲的后人,也就是说是仲虺的后代,初时也与商王室的关系很好,这时也起来叛商了。

姺和邳的祖先是商汤时的左丞右相,他们都起来反叛外壬,可见当时商王室的衰败。对于姺、邳的叛乱,外壬一点办法也没有,据说是“大彭国”帮助平定了姺人、邳人的叛乱。“大彭国”是在彭氏部落首领彭祖的带领下建立的,是夏朝时东方比较强大,政治关系也比较密切的属国。到商朝前期,大彭国也还是比较强盛。彭祖相传活了八百年,是一位长寿之神,很懂得养生之道。其实所谓彭祖年长八百岁,实际上是大彭国存在的年限。

6、祖乙·穆王

商朝第十三任君主,祖乙,生卒年不详,亦称且乙,子姓,名滕(一作胜),商王河亶甲之子,河亶甲死后,祖乙继任君主之位。祖乙在位19年去世,庙号中宗,死后由其子祖辛继位。祖乙是一位很有作为的君主,孟子将他列入商朝“贤圣之君”中。

祖乙在位时期,因相地处黄河下游,经常洪水泛滥,贤臣巫贤(巫咸之子)猜透祖乙的心事,建议君主迁都,于是将都城从相(今河南省内黄县)迁到耿(今山西省河津市)。

后又因耿发生河患,将耿都冲毁,于是再次迁都于邢(今河北省邢台市),一部分商朝的公族没有跟随他南迁,仍然留在耿地,祖乙将他的弟弟祖丙封于耿地,建立耿国,并立祖丙为耿国国君;

最后一次迁到庇(即沙丘平台,今河北省邢台市广宗县北大平台),庇都靠近大彭国,彭伯忠心于商朝,是商朝很好的屏障。同时,庇地自然条件优越,物产丰富,有利于农业和畜牧业的发展。迁庇之后,营建都城,立宗庙、筑社稷、造营室。使社会经济得到恢复和发展,商王朝再度兴盛起来。

祖乙曾多次出兵平服兰夷、班方等国,解除东南方的夷族对商朝的威胁,并任用巫贤辅政,使商朝的社会经济得到恢复和发展,让商朝国势再度兴盛。

7、盘庚·文成

商朝第十九任国君,盘庚,甲骨文做般庚,姓子,古本《竹书纪年》称他名旬,生卒年不详。祖丁子,阳甲弟。

盘庚

盘庚即位时,商朝恰逢九世之乱,朝政局混乱,政治腐败,贵族奢侈,王室内争激烈,阶级矛盾尖锐,加上天灾频繁,面临着严重的危机,他为了挽救商王朝的衰亡,决定把都城从奄(今山东曲阜)迁到荒芜的殷(今河南安阳),遭到贵族的反对。但是盘庚决意迁都,并作书告谕,违者重惩。

迁到殷后,他又以强硬手段制止了贵族们搬回旧都的企图。《尚书·盘庚》就是他在迁殷前后的的讲话记录。他还提倡节俭,改良风气,减轻剥削,终于安定了局面。

迁都成功之后励精图治,重新施行商汤时期的政治制度,彻底扭转了商朝自中丁以来“九世之乱”的局面,百姓得以安居乐业,实现了“殷道复兴”,以致诸侯来朝。自迁殷以后,商朝政治基本稳定,都城不再迁徙。故后世称商朝为“殷”或“殷商”。

根据《夏商周年表修正》,在位28年(前1300-前1277年在位),病死,葬于殷(今安阳),庙号世祖。盘庚死后,其弟小辛继承王位,“殷复衰,百姓思盘庚”,也从侧面印证盘庚伟大的业绩和高尚高品格,深受后人崇敬。百姓思念盘庚德行,于是写作《盘庚》三篇。

8、小乙·惠王

小乙,姓子名敛,殷墟甲骨文又作小祖乙、后祖乙、亚祖乙,商朝第二十一任君主,小辛之弟,元年丁酉,王即位,居殷(河南安阳殷墟)。《竹书纪年》记载:“小乙在位十年,陟”。《太平御览》八十三引《史记》:“小乙在位二十八年。”《外记》载其在位21年,殷墟卜辞列为直系先王祭祀。

小乙

在位时让太子武丁去田里耕作,为以后武丁中兴打好了关键的基础。

帝小乙六年,命世子武丁居于河内,向甘盘(帝武丁时的贤臣,与傅说共同辅佐武丁,成就中兴之业)学习。

小乙,在位时期曾经征伐过东夷、鬼方等。制定了商代祭祀制度。而且为了整顿朝中奢靡之风,小乙从自身做起,他规定宫中开支一切从俭,并遣返了一大批小辛在位时期搜集的民间美女。除此之外,小乙还要求官员们不得争相斗富、贪污受贿,对于不知悔改的官员都直接罢免,之后又重新挑选了一大批清廉正直的官员,也使得商王朝朝中面貌焕然一新。

9、武丁·襄王

武丁(?-前1192年),姓子,名昭,号武丁,又称殷武。商王小乙之子,商朝第二十二任君主,在位59年而卒。

武丁

相传年幼时曾遵父命在外行役,与普通平民一起劳作,因此较了解“稼穑之艰难”。他即王位后,勤于政事,提拔傅说执政,并任用甘盘、祖己等贤能之人辅政,以此二人“接天下之政,治天下之民”,力求巩固统治,增强国力。

在位期间,武丁不断向南面的虎方、东面的夷方、北面的鬼方以及羌方、周族等进行大规模征伐,威镇四方,为商王朝广拓了疆域,奠定了华夏民族大体上的疆域。他还任命妻子妇好为将军,使商朝再度强盛,在治理内政方面,武丁从民间选拔贤才,兴利除弊,政治清明,百姓富庶,使商朝达到鼎盛,史称“武丁中兴”。

推行一系列政治改革,加强中央集权;大力扩张领土,扩大了商朝的影响力和控制范围;重视农业生产和手工业发展,促进了经济繁荣;任用贤臣辅佐治理国家,提高了政府效率和社会稳定程度。

武丁五十九年(前1192年),西华发生蝗虫灾害,武丁从商都率群臣前往西华捕灭蝗灾并体察民情,因积劳成疾,病逝于西华,庙号高宗。

10、祖甲·定王

祖甲(?-公元前1152年),亦称且甲、帝甲,子姓,名载,商王武丁之子,商王祖庚之弟,商朝第二十四任君主,今本《竹书纪年》称他在位三十三年,病死,葬于殷,庙号世宗。

商代鼎盛时期,商王武丁偏爱幼子祖甲,打算废太子祖庚而改立祖甲。祖甲认为这是违礼之举,不可强行废立,否则就可能重演“九世之乱”的局面,因此他效法武丁当年之举,离开王都,到平民中生活。武丁死后,由太子祖庚继承王位。这使祖庚非常感动,便立祖甲为王位继承人,祖庚即位7年左右病死,祖甲这才回到王都继位。

在位期间,为了报效祖先功德,商人盛行祭祀,但所祭对象和顺序都很零乱,没有一定的规矩。祖甲即位后,创造了“周祭”之法,使殷人的祭祀系统更为严密规范,是中国古代特有的祭祀系统。

帝祖甲十二年,亲自征伐西戎,当年冬天凯旋归来,次年西戎前来归顺。

而且曾征伐西戎,他在位早期尚能照顾民众,商朝中兴。

帝祖甲二十四年,重新修订《汤刑》(汤刑是商朝法律的总称,为纪念开国君主汤,故以汤为名)。

他在位早期尚能照顾民众,商朝中兴。祖甲死后由其子廪辛即位。然而,亦有文献极其贬低祖甲,《国语·周语下》载“玄王勤商,十有四世,帝甲乱之,七世而陨”。《殷本纪》也称“帝甲淫乱,殷复衰”。《今本竹书纪年·卷上·祖甲》说:“祖甲以前曾生活在民间,即位之后,知道百姓的疾苦,因而能够爱护百姓,不敢侮慢鳏寡无依之人。其晚年时滥施刑罚,从而使远方各国离心离德,殷朝的国运又开始衰败。”

11、帝乙·德王

帝乙(?—公元前1076年),商朝第二十九任君主,子姓,名羡,商王文丁(《史记》作太丁)之子,夏商周断代工程将他在位时间定为公元前1101年—公元前1076年,共在位26年。

帝乙继位后,商朝国势已趋于没落,东夷中的“人方”再次叛乱,为了不至于东西受敌,就把文丁的一个幼女,生得美丽端庄,嫁给了姬昌,向姬昌所代表的周人致歉,《诗经》在描述这场隆重盛大的婚礼中,还创造了“天作之合”这个词。商王帝乙缓和了与周人的矛盾之后,平定了东夷的叛乱。

帝乙三年,昆夷攻打商朝,帝乙派遣将领南仲率军向西抵御昆夷的进攻,并且修筑朔方城。于帝乙九年,帝乙出兵征伐岛夷和淮夷,途中受到孟方的截击。帝乙率领诸侯讨伐孟方,得胜而回。

帝乙在位末年,迁都于沬(mèi)(即朝歌,今河南省淇县)。公元前1076年,帝乙病逝,葬于殷。帝乙死后,其子帝辛(商纣王)继位。

12、帝辛·纣王

帝辛(?-前1046年?),子姓,名受(一作受德),商朝末代君主,世称“纣”(一说为“受”之音转)、“商纣王”等。夏商周断代工程将其在位时间推定为三十年(前1075年-前1046年)。

帝辛天资聪颖,有口才,行动迅速,接受能力很强,而且气力过人,能徒手与猛兽格斗。

帝辛继位后,励精图治,锐意改革,不杀奴隶,发展生产,更新观念,不事鬼神。曾深山练兵,铸造兵器,率重兵征服东夷。他经营东南,把东夷和中原的统一巩固起来,使先进的中原文化向淮河、长江流域传播,为中华民族的统一奠定了基础。殷朝征服东夷后,疆土扩大,农业发展,财粮增多,帝辛便修建仓库,储粮聚宝。《史记》云:“厚赋锐以实鹿台之钱,而盈钜桥之粟”。

征服东夷的胜利,使帝辛逐渐骄傲恣肆,专横跋扈,特别是晚年,好酒淫乐,不理政事。曾在朝歌设肉林、酒池,寻欢作乐。群臣进谏不纳,为此其叔父比干被杀,庶兄微子逃离,太师箕子佯狂。但宠爱妃子妲已,唯妲已之言是从,肆意残杀无辜。在内大兴土木、加重赋敛、严格周祭制度、改变用人政策、推行严刑峻法,激化了社会矛盾,使得阶级斗争日益尖锐,也动摇了商王朝的统治基础,众叛亲离,而此时西方周逐渐强大,牧野之战,商军被周武王所率诸侯联军击败,纣王自焚而死。商亡。是与夏桀并称“桀纣”的典型暴君。

-

- 民间借贷中职业放贷人的民事认定标准探析

-

2025-09-10 21:36:54

-

- 洪武,建文,永乐:明朝16位皇帝的年号有什么含义,一次性看完

-

2025-09-10 21:34:39

-

- 开启华航四年大限之门,回顾中华航空140航班1994.4.26名古屋空难

-

2025-09-10 21:31:30

-

- 看完判官笔的前世今生才知道,原来判官笔背后还有这样的故事

-

2025-09-10 21:29:15

-

- 大学简介之空军军医大学

-

2025-09-10 21:27:00

-

- 公牛和德力西是一个档次的吗(德力西)

-

2025-09-10 19:03:56

-

- 故事:为了他,她背叛整个明月楼,上辈子的错,她不会再重蹈覆辙

-

2025-09-10 19:01:41

-

- 航海技术专业就业方向解析

-

2025-09-10 18:59:26

-

- 第一个将形象印在钱币上,见证罗马共和与帝制的女人-屋大维娅

-

2025-09-10 18:57:11

-

- 电脑开机黑屏无法进入系统怎么办

-

2025-09-10 18:54:56

-

- 日本人 自杀行为的历史文化因素

-

2025-09-10 18:52:41

-

- 货币的本质是什么?

-

2025-09-10 18:50:26

-

- 走出《长安十二时辰》的元载,用余生写就“厚黑宰相奋斗史”

-

2025-09-10 18:48:11

-

- 千里重走滇缅公路(史迪威公路)

-

2025-09-10 18:45:56

-

- 中国绘画:明四家

-

2025-09-10 18:43:41

-

- 绝美气场全开!张俪全新写真霸气登场,散发女神光环

-

2025-09-08 14:40:47

-

- 揭秘陈浩民版《封神榜》主演现状,二郎神娶了琵琶精

-

2025-09-08 14:38:39

-

- 30多张微信头像、姓名头像,6款一帆风顺头像,祝你扬帆起航

-

2025-09-08 14:36:33

-

- 智云互联App详解 | 流量管理篇

-

2025-09-08 14:34:26

-

- 雄伟大别山横跨鄂豫皖三省,你知道大别山主峰在哪里吗?

-

2025-09-08 14:32:20

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫) 宝晓峰老公(宝晓峰老公纳森)

宝晓峰老公(宝晓峰老公纳森)