太阳底下有没有新鲜事?

太阳底下有没有新鲜事?

以前读周作人散文的时候,他说过这样一句话:

“太阳底下无新鲜事。”

原文是:“太阳底下无新事:中国的昨天如此,今天如此,明天大抵也如此。那是有着深切的无奈的。”

这段话大约是出自他著名的文论《人的文学》。周作人在年轻时,也受其兄鲁迅的影响,参加新文化运动,慷慨激昂,先后写下了《人的文学》《平民的文学》等鼓吹新文学的篇章。在当时的影响力,虽然比不上陈独秀与胡适,但知名度是高于兄长的。

把文学的焦点关注到“人”,实在是新文化的一大贡献。相比较古典时期对“理”与“道”的探索,在新时期,人由奴隶上升到中心的位置。

理学说“存天理,灭人欲”。

道家说“人法地,地法天,天法道”。

佛释说“空不异色,色不异空;空即是色,色即是空”。

一直到今天,我还在佛经里寻求慰藉,祈求灵魂的安定。

因为,我不敢直面这“人”,这“人性”。

首倡“人的文学”的周作人,中年以后却逐渐退隐,他在“苦雨斋”中回忆故乡的美食,写水乡的乌篷船,写朦胧的初恋,品苦茶,尝野菜。

所以在治论文的时候,我把周作人归结为“隐士”。

人性可谈吗?不知道。但我知道自从人由奴隶上升到主人以后,这世道便越来越乱。尤其是唯物主义的兴起,人更少了敬畏之心,以为活在当下,今日有酒今日醉,至于天国未来,至于因果报应,很少去想了。结果便是,心魔统治了这世人,统治了这世界。

可以说,周作人打开了当今世界的“潘多拉盒子”。闯祸之后他吓坏了,便只好躲回到书斋和古籍中,做起了驼鸟。自称“老僧”。

替他担负起这责任的是他的大哥周树人,也即鲁迅。

鲁迅习惯了黑暗,也敢于直面人心,直面黑夜。他说“真的猛土,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”

所以鲁迅成了现代的圣人。

鲁迅的著作,无论是《狂人日记》《呐喊》《彷徨》,还是《阿Q正传》,他揭穿了人们认知和解释世界的神话思维的模式,也可以说他揭穿人性中的痛点。鲁迅是哲学的,他教会了人们从神话到哲学的认知方式的转变。

看到真相的人是痛苦的,所以鲁迅短寿,在1936年以后,他的散文中屡屡提及死亡。而周作人则活了八十多岁,用他自己的话说是“寿多则辱”。翻译成白话文,就是“老不死的”。

周氏兄弟,一起开启了中国文学的新纪元。一个是看到人性本然的痛苦,一个是承担生命价值的煎熬。

最近看《南渡北归》,十年浩劫时期红卫兵对师长、对知识分子的大字报、批斗、诬陷、造反,心情都十分沉痛。我想那么多人的遭遇,那么长时间的动荡,决不可能是教员一人所能做到的。生活在那个时代的许多人,都或者主动,或者被动的参与到那次地狱暴动中去。应该说,多数人的心里,都有心魔存在。

那少数几个权威,只是打开了魔盒的人。

昨晚听了一个保险的故事。说一个人在去世前为自己,为儿孙买了保险,却漏掉了一生陪伴的妻子。很感慨,可也没有话说。我是个不愿直面人性的人,喜欢装聋作哑,图个安宁。

得过且过,不念过往,不畏将来,就是最好的安排。

这太阳底下,总有新事发生,可是,这人性,只有看见与看不见,没有改变过。

-

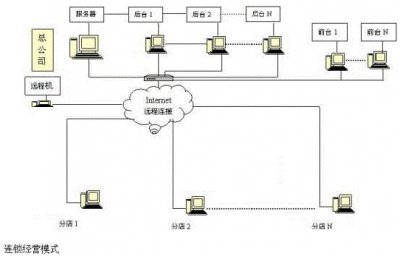

- 连锁经营发展的历史

-

2025-08-01 05:12:32

-

- 红军历史上,为什么始终没有红三方面军?彭总:要空架子有什么用

-

2025-08-01 05:10:17

-

- 清冷孤傲古风男孩名字,个个都很有气场

-

2025-08-01 01:53:31

-

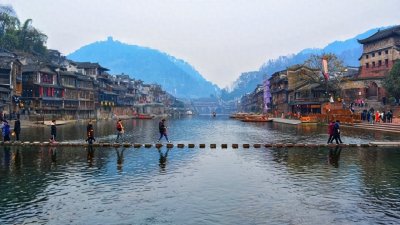

- 旅行随笔:著名作家沈从文小说里的“边城”到底在哪里?

-

2025-08-01 01:51:17

-

- 九门提督这一职位,到底是哪九门?

-

2025-08-01 01:49:02

-

- 护卫犬中的“圣斗士”——拳师犬

-

2025-08-01 01:46:47

-

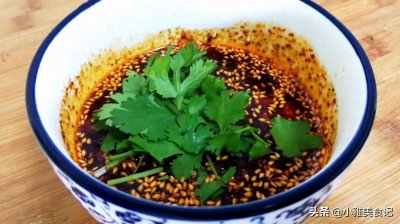

- 大厨教你做万能凉拌汁,调凉菜不求人,拌什么都好吃,超实用

-

2025-08-01 01:44:32

-

- 【悬疑解密】谜团重重的红衣男孩事件:逆境挣扎还是致命玩火?

-

2025-08-01 01:42:17

-

- 退休金补发新规揭秘:看看你是否符合标准!

-

2025-08-01 01:40:02

-

- 桂系部队有多难打?两大兵团20万人围剿,用时堪比解放全国

-

2025-08-01 01:37:47

-

- 2024明星等级榜震撼发布:肖战荣膺全球顶流,内地仅三人入围

-

2025-08-01 01:35:32

-

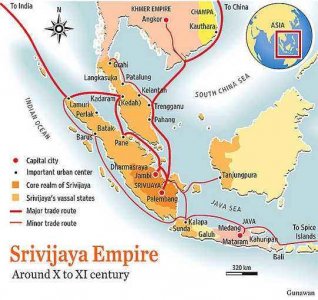

- 新加坡为什么叫狮城?这个国家和狮子有什么关系?

-

2025-08-01 01:33:17

-

- 不会开场就别怪女生 如何和妹子聊天开场白

-

2025-07-30 19:35:19

-

- 三招成功追上白富美 男生如何追女生

-

2025-07-30 19:33:12

-

- 能否再回到从前歌曲(如何再回到从前歌曲)

-

2025-07-30 19:31:06

-

- 搭讪开场白方法,如何让人留下好印象

-

2025-07-30 19:28:59

-

- 不知如何向自己喜欢的人告白么?“花式告白法”助你一臂之力

-

2025-07-30 19:26:53

-

- 天蝎男会挽回喜欢的人吗 天蝎男喜欢别人如何挽回

-

2025-07-30 19:24:47

-

- 口爆时如何控制好力道 口爆前有哪些需要注意

-

2025-07-30 19:22:42

-

- 可以使用药来持久吗 如何摆脱性的控制

-

2025-07-30 19:20:36

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫) 老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?

老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?