一代高僧艺坛名家——弘一大师传奇

一代高僧艺坛名家——弘一大师传奇

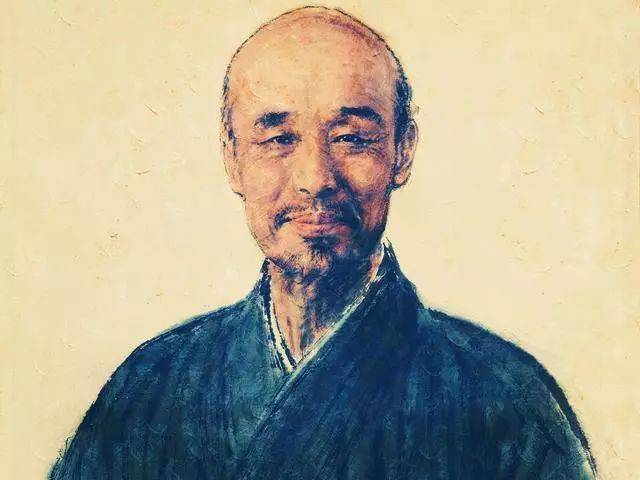

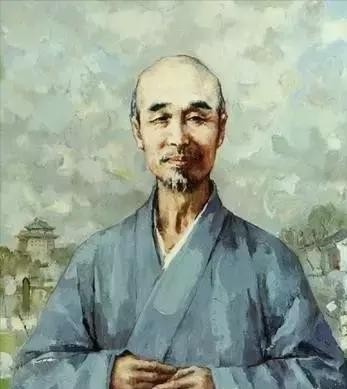

弘一大师造像

中国近代史上,有一位值得人们永久怀念的人物――弘一大师。他是中国新文化运动的前驱,卓越的艺术家、教育家,是中国传统文化与佛教文化相结合的优秀代表,是中国近现代佛教史上最杰出的一位高僧,又是国际上声誉甚高的知名人士。他那离奇的身世,跌宕起伏的人生,给世人留下一串深思与惊叹!究竟是什么因缘,使这位才华横溢,光彩照人的艺术大师,从那灿烂辉煌的艺术殿堂,步入清冷孤寂的空门,落发为僧,终身与青灯木鱼相伴呢?

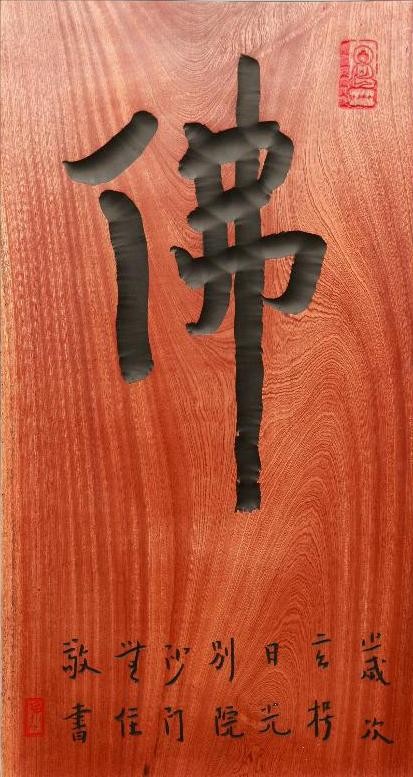

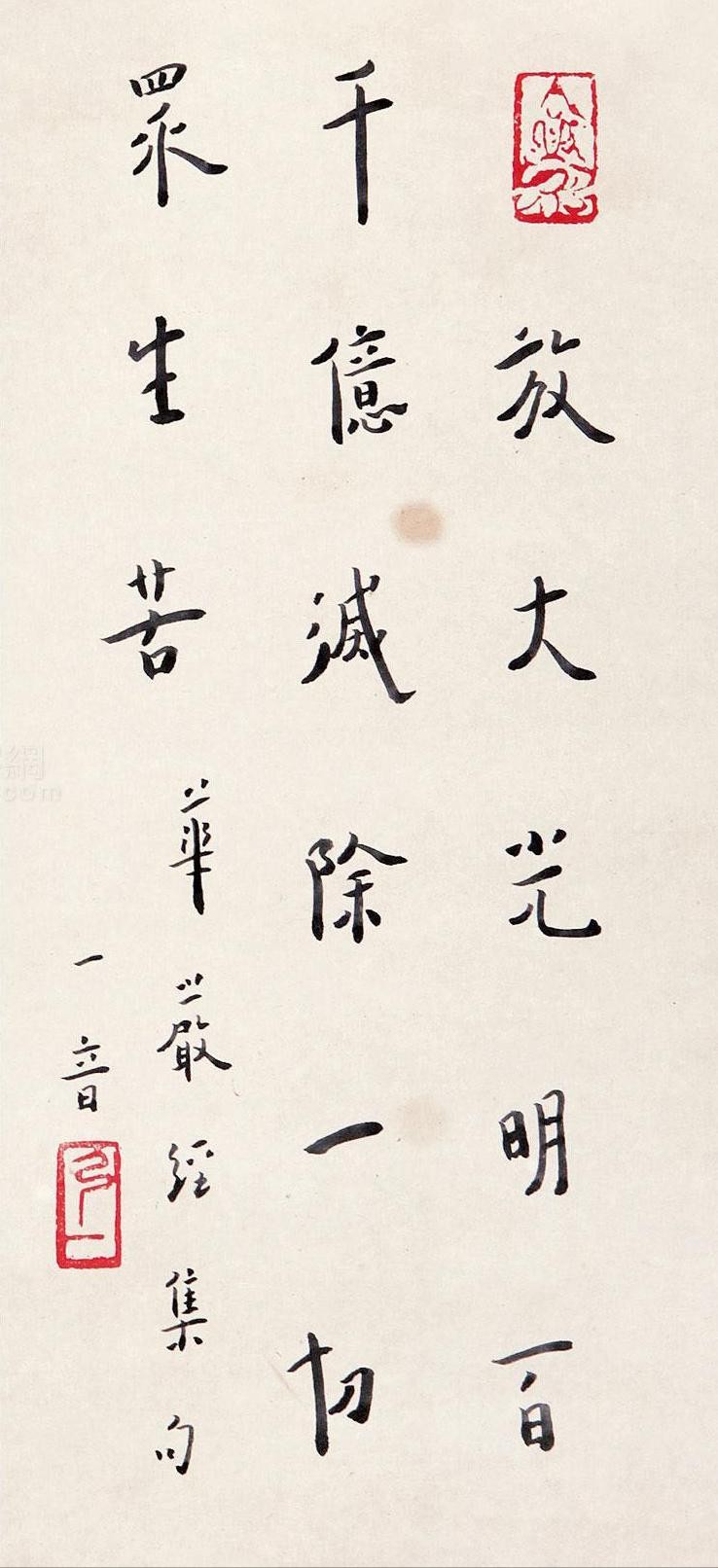

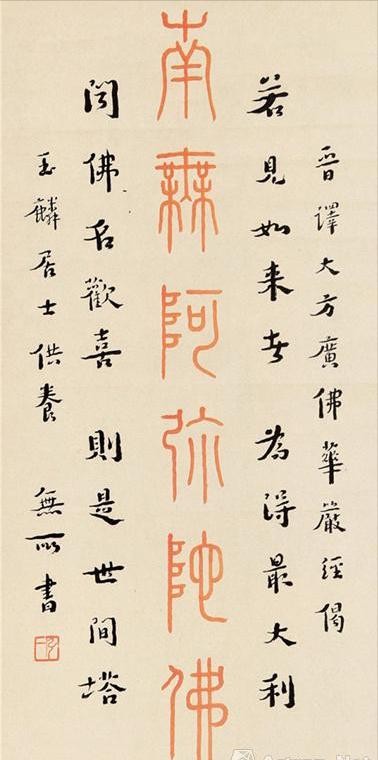

弘一大师手书——《佛》

一、纨绔子弟,慧根佛性

弘一大师(1880——1942年),俗名文涛,字叔同。1880年(光绪六年庚辰)10月23日(农历九月二十日)辰时,生于天津海河东侧原地藏庵陆家竖胡同的一个官宦富商人家。祖父李锐,原籍浙江平湖,寄居天津,经营盐业与银钱业。父亲李世珍,字筱楼,清同治四年进士,官吏部主事,后辞官承父业而为津门巨富。生母王氏本是李家侍女,因姿色出众、知书达礼被李世珍收为三姨太。

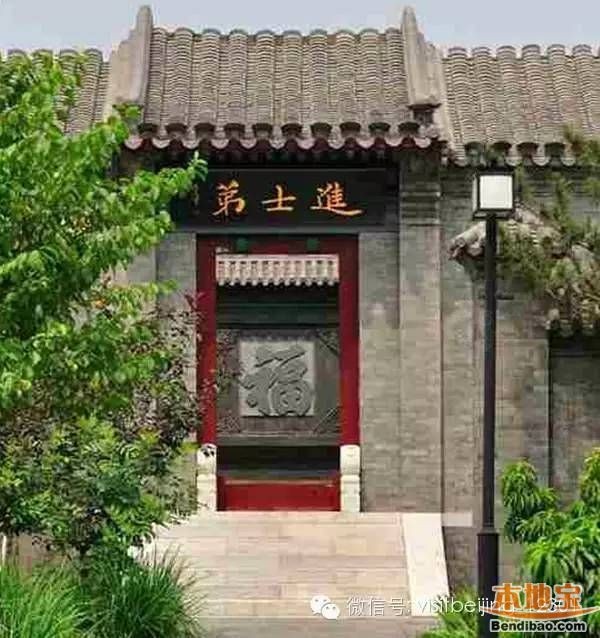

天津李叔同故居

李叔同出生时,李世珍年近七旬。虽然他已有两个儿子,但长子李文葆早逝,次子李文熙体弱多病,因此李世珍常为子嗣不旺而忧虑。李叔同出生后,李家上下异常宠爱。但封建时代嫡为尊庶为卑。李世珍担心这个庶子被歧视,特起名“叔同”,希望家人让他与哥哥享有同等地位。虽然得宠,但李叔同只能由大娘郭氏抚养,叫生母王氏为“姨娘”。这让他颇显尴尬,对生母异常同情,逐渐形成了沉默寡言的性格和相对自卑的心理。

天津名胜辽代建筑——独乐寺山门

李家笃信佛教,李叔同自幼受到佛教的熏染。大娘更是虔诚的佛教徒。小时候,叔同就跟她念诵《大悲咒》《往生咒》,常在家里学僧人作法,“用夹被或床罩当袈裟,在屋里或炕上念佛玩”。他的长嫂也曾教他背诵佛经。据说,叔同降生之日,有喜鹊口衔松枝送至房内,大家都认为这是佛赐祥瑞,寓意富贵。后来,李叔同将这根松枝随身携带,终生不离。

天津名胜辽代建筑——独乐寺观音阁

李叔同5岁时,72岁的李世珍病逝了。父亲的离世让年幼的他过早地体会到了人生的不幸。此后,李叔同跟着大他20多岁的兄长李文熙读书识字,学习礼仪。他天资聪慧,六七岁时《百孝图》《返性篇》《格言联譬》即可琅琅成诵。李文熙延请天津名士赵幻梅授诗词骈文,又请唐敬之教书法篆刻,叔同学问日益精进。13岁便以篆刻和书法闻名乡里,15岁就能写出惊艳的诗词,被视为“神童”,以为日后必是“国臣”。李文熙对他寄予很大的希望,对他极为严格,但这极大压制了他的天性。

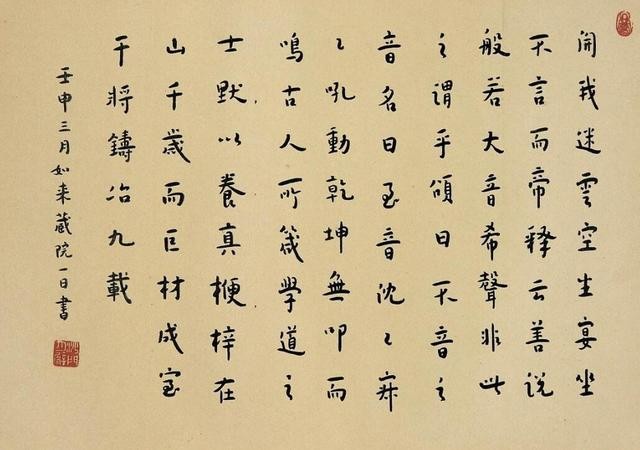

弘一大师手书——《开我迷云》

叔同生母王氏年轻守寡,看戏成为她的唯一消遣。她心疼叔同在家备受管束,所以经常带他去看戏。时间一长,李叔同便成了戏迷。1895年,16岁的李叔同考入天津城西北文昌宫旁边的辅仁书院,离开了那个让他倍觉压抑的家庭。随着年纪的增长,李叔同竟如贾宝玉一般,对经济仕途极为轻贱,反倒狂热地爱上了戏曲,流连于歌舞欢娱之间。也就是在那段时间,他结识了津门优伶杨翠喜。

天津古戏楼

二、初恋遇挫,奉命成婚

杨翠喜,小名二妞儿,幼年家贫被卖给杨姓乐师而得名,自小便学唱戏,嗓音婉转动听。十多岁时,早熟的身材如初冬的腊梅,含苞待放,楚楚动人;稚嫩的脸庞如盛夏的芙蕖,娇艳欲滴,秀色可餐。特别是一双黑溜溜的大眼睛勾人魂魄,亮丽之中不乏妩媚。十五岁时正式挂牌上台献唱,一炮而红,闻名津门,引起不少达官显贵、王孙公子的青睐。

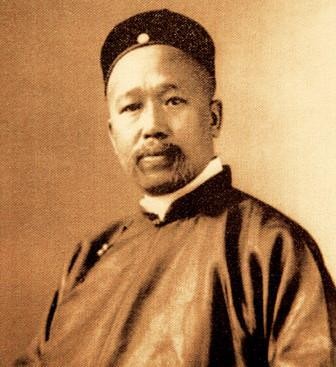

津门名伶——杨翠喜

在戏曲上有所造诣的李叔同对才艺双绝的杨翠喜很是欣赏和喜爱。他几乎每晚都去给杨翠喜捧场,戏散后还主动提着灯笼送她回家,做杨翠喜的护花使者。叔同经常给她讲戏文故事的历史背景,并指点她的表演时身段唱腔上的缺点和建议。次日登台,杨翠喜必定加以改进。这样,一来二往,两人的交往愈发密切,很快便产生了爱恋之意。李叔同一度萌发了为杨翠喜赎身的念头。

津门名伶——杨翠喜

青春朦胧的李叔同情潮汹涌,诗兴大发,写下了不少诗词。他给杨翠喜寄了两首《菩萨蛮》表达了自己的浓情蜜意。其一:燕支山上花如雪,燕支山下人如月;额发翠云铺,眉弯淡欲无。夕阳微雨后,叶底秋痕瘦;生怕小言愁,言愁不耐羞。其二:晚风无力垂杨嫩,目光忘却游丝绿;酒醒月痕底,江南杜宇啼。痴魂销一捻,愿化穿花蝶;帘外隔花荫,朝朝香梦沾。可惜,情窦初开的李叔同与杨翠喜有缘无分。不久,时任天津南段巡警总局总办段芝贵花重金将杨翠喜买去,当作礼物送给庆亲王奕劻的儿子载振,为自己的升官发财铺路。

北洋军阀——段芝贵

待李叔同闻得消息后,杨翠喜早就成为他人的玩物了。就这样,李叔同的初恋无疾而终。他伤心欲绝,整天郁郁寡欢,如同丢了魂魄一般。李文熙和王氏见李叔同如此情形十分焦虑,于是托了媒人为他寻亲,指望通过婚姻使其走出心灵阴影。经过一番挑选,李叔同与比他大2岁的俞氏订亲了。俞氏出身于茶商之家,家境优渥,与李家门当户对。更为难得的是俞氏不仅生得清秀端庄,她还知书达理,性格温柔。在外人看来,俞氏和李叔同真是天造地设的一双。然而,当李文熙要他结婚时,追求自由恋爱的李叔同生平第一次提出了异议。

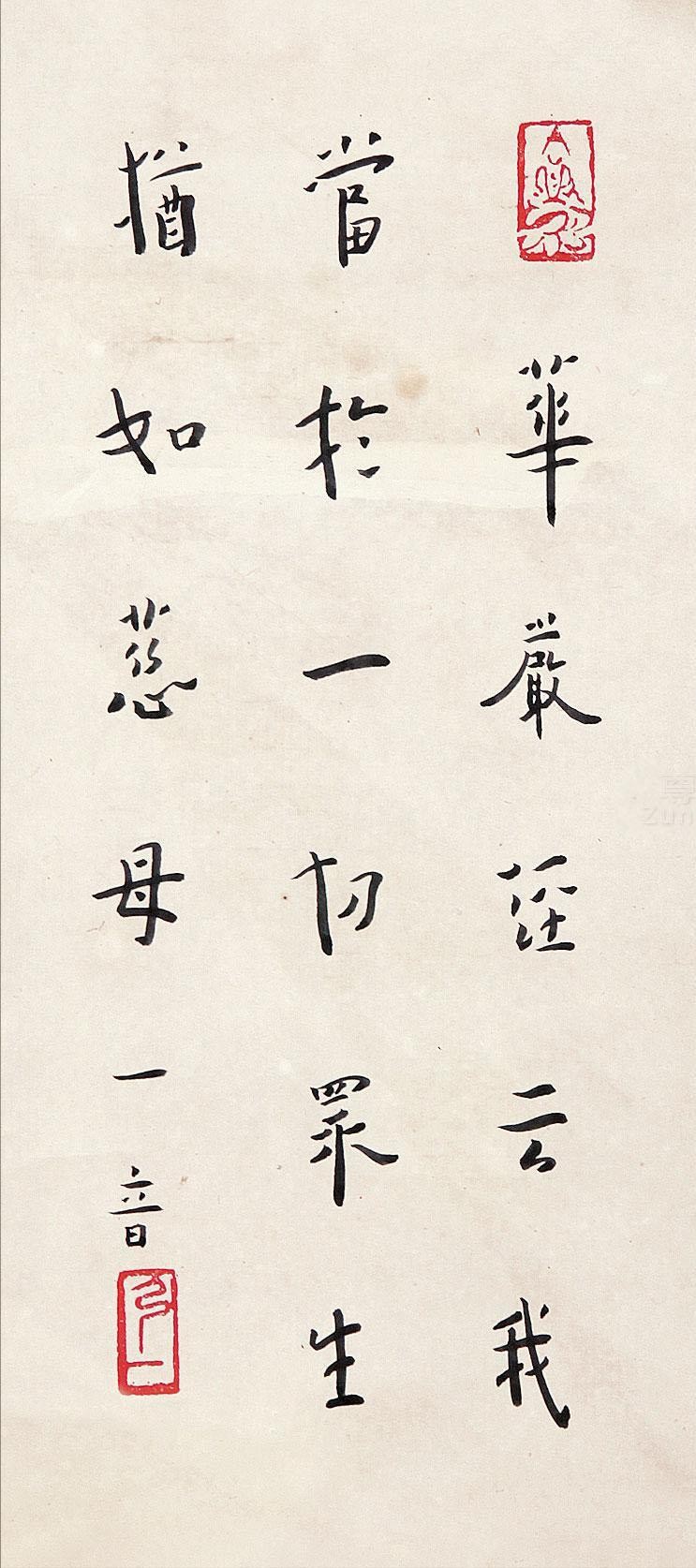

弘一大师手书——《华严经句》

李文熙对这个弟弟一向疼爱。眼看着弟弟长大,他深知不能再像幼时那般压制,所以表示只要他肯结婚,不光同意他另立门户,而且还分出30万银元给他作为生活补贴。这个提议让王氏心动不已。她在李家颇受轻视,生活一直不舒心,早想独立当家。李叔同深知王氏的心意,而他又是孝顺之人。为了母亲,他答应迎娶那未曾见面的妻子。俞氏贤惠善良,对王氏极有孝心,在礼节上更是从无差池,真是无可指责。虽然母亲非常满意这个媳妇,但李叔同一直对她极为冷淡,哪怕后来俞氏生下儿子,也没能改变李叔同的态度。

维新变法的代表人物——康有为

三、避难上海,慈母仙逝

1898年,康有为、梁启超等人发起维新变法,一向关心国事、憧憬未来的李叔同,对这场变革感到兴奋,积极鼓吹新说,认为“非变法无以图存”,并刻了一方“南海康梁是吾师”的印章,以示对变法的支持。不料,“戊戌政变”后,六君子殉难,康、梁逃亡海外,这场维新运动以失败告终。外界哄传李叔同是康、梁同党。为了避祸,十九岁的李叔同带着母亲、妻子,迁居上海,在法租界租了一套房子,安住下来。由于李家在上海有钱庄,他可以凭少东家的身份任意支取生活费用,手头相当阔绰。

上海老街

从此,李叔同以富家公子身份,开始与沪上名流交往,文人雅士的日子过得风生水起,五光十色。当年10月,他就加入“城南文社”,曾以《拟宋玉小言赋》,名列文社月会第一。1899年,他迁居好友许幻园家的“城南草堂”,与袁希濂、许幻园、蔡小香、张小楼等人义结金兰,号称“天涯五友”。其后,又与画家任伯年等设立“上海书画公会”(链接:画坛清末海派四杰之首——任伯年掠影 )。1901年他考入了南洋公学,师从当时文坛巨擘蔡元培先生,与邵力子、谢无量、黄炎碚等同学,并参加了沪学会。他还学唱京剧、昆剧,与歌郎名妓往来频繁,并曾在上海粉墨登场,参加演出京剧《八蜡庙》《白水滩》《黄天霸》等。

上海名胜——城隍庙

1905年4月,正当李叔同春风得意之时,王太夫人突然病逝,他悲痛欲绝。遵循母亲的遗愿,沉浸在悲伤中的李叔同亲抚灵柩,将母亲的遗体从上海运回天津归家安葬。不料,因王氏为妾室,族中长辈竟不同意将其灵柩运入李府,只能直接运去坟地下葬。一向不喜与人争论的李叔同异常愤怒,他无法接受自己的母亲因这样毫无人性的规矩礼教而在死后得不到一点尊重。

弘一大师手书——《华严经句》

他不顾那些迂腐长辈们的阻挠,强行请人将母亲的棺木抬进了李府大门,安放在大厅正中间位置。葬礼当天,他一改传统葬礼的披麻戴孝的习俗,让全府上下都身穿黑衣,不奏哀乐,不下跪,不哭丧,甚至连前来吊唁的人也无需送礼。面对着母亲的灵柩,李叔同没有流一滴眼泪,只是手持一把琴,悲伤地为母亲弹唱了一曲《梦》:“月落乌啼,梦影依稀,往事知不知?泊半生哀乐之长逝兮,感亲之恩其永垂”!料理母亲的后事后,他改名为李哀,字哀公,寄托丧母的哀思。

京津古民居

三、留学日本,再结情缘

1905年秋,26岁的李叔同带着对母亲的无限哀思,只身东渡日本留学了。到日本后,根据自己的专长和兴趣,他从事艺术方面的学习和研究。1906年正月,他在东京编辑《音乐小杂志》。7月1日,以“李哀”之名首次参与日本名士组织“随鸥吟社”之雅集。9月29日,以“李岸”之名考入东京美术学校油画科,成为中国留学生进入日本美术学校的第一人。

日本国标志——富士山

他师从日本著名的画家黑田清辉学西洋画,开始了绘画艺术的攀登。李叔同学习非常认真刻苦,先后撰写《图画修得法》《水彩画法说略》等论文,在留学生所编的《醒狮》月刊上刊载。日本国民新闻社记者曾特地采访了他,并发表了题为《清国人志于西洋画》的访问记,对其孜孜不倦的学习行为大加赞赏。

日本国花——樱花

留日期间,大师除了学习绘画外,同时还学习钢琴、音乐、外语等,尤其对话剧兴趣浓厚,产生了表演话剧的强烈欲望。他与同学曾延年(孝谷)、欧阳予倩、谢抗白等创办了中国第一个话剧团体——“春柳社”,聘请川上音二郎和藻泽栈二朗等日本著名学者教习新剧演技。1907年2月,李叔同取艺名“息霜”,首演话剧《茶花女》,他饰茶花女一角,成为中国话剧实践的第一人。

穿黑和服的日本姑娘

当年7月,“春柳社”再演《黑奴吁天录》,他饰美洲绅士解尔培的夫人爱密柳,同时客串男跛醉客。《茶花女》等话剧演出取得巨大成功,得到了日本戏剧评论家松翁先生的高度评价,吸引了好几个日本学生加入了“春柳社”。李叔同的高超的艺术素养使日本人对中国留学生刮目相看,不少日本姑娘对他爱慕不已。这其中有个叫春山淑子的姑娘,心甘情愿地做了他绘画的人体模特。她是李叔同房东的女儿,长相清秀,与杨翠喜有点相似。

《花开堪折直须折,莫待无花空折枝》——唐 杜秋娘

要知道在那个保守的年代,就算在日本,一个大姑娘做裸体模特也是会遭致非议的。但春山淑子毫不在意,她太喜欢这个才华横溢的中国年轻人了。李叔同觉察到这个日本姑娘可能悄悄地爱上他。他明白地告诉淑子姑娘,自己是有妇之夫,但春山淑子依旧痴情不改,不顾家人反对,主动投怀送抱。干柴遇烈火,他们很快陷入热恋之中。不久后,李叔同与春山淑子在日本举行了简单的婚礼。婚后,春山淑子为李叔同生下了一子一女。

穿绿和服的日本姑娘

四、学成归国,任教江南

1910年,李叔同携日籍妻子及一对子女学成归国。1911年,辛亥革命引起的票号倒闭,使得李家祖辈留下的“义善源钱庄”的百万资产,除了在河东的一座住宅外荡然无存。突如其来的打击,使李叔同深刻地感受到财富的无常。从此,他的表情更加严肃,衣著也更加朴素了。为了生计,李叔同在“天津工业专门学校”任教,开启了他为人师表的生涯。

上海豫园——太湖石

1912年,李叔同离开了天津,到上海任城东女校音乐教员,并受聘为《太平洋报》的文艺编辑,负责《太平洋报》副刊及广告的编辑事宜。他画了大量广告图画,进行广告设计,成为我国近代广告画的先行者。他在《太平洋报》副刊上刊出了近代作家、诗人、翻译家苏曼殊的《断鸿零雁记》,请名画家陈师曾作插图。作品以爱情为题材,展示了男女主人公的追求与社会阻挠间的矛盾冲突,最终以悲剧结尾,有浓重的感伤色彩。

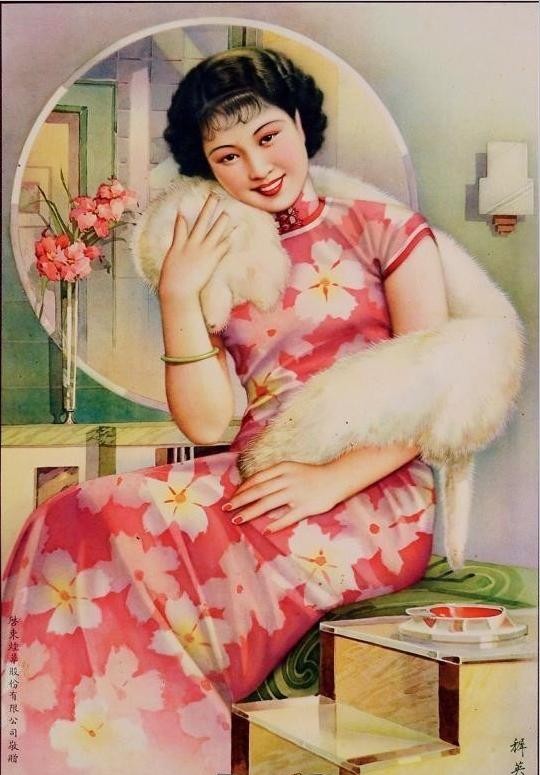

旧上海广告图画

通过这次的合作,李叔同又与柳亚子、苏曼殊、叶楚伦等成为好友,发起组织“文美会”,编辑名家书画《文美杂志》。1912年10月,《太平洋报》停刊,李叔同应杭州浙江两级师范学堂之聘,任图画音乐教师。校长经亨颐曾留学日本,是中国近代著名的教育家、书画家。同时兼任该校的教师夏丏尊、姜丹书、钱均夫、马叙伦、朱光潜等都是当时文坛名匠。学校倡导新文化运动,大胆改革教育方式,艺术创新气氛浓厚。李叔同的教育方法既严肃又自由,使“莘莘弟子如坐春风”。

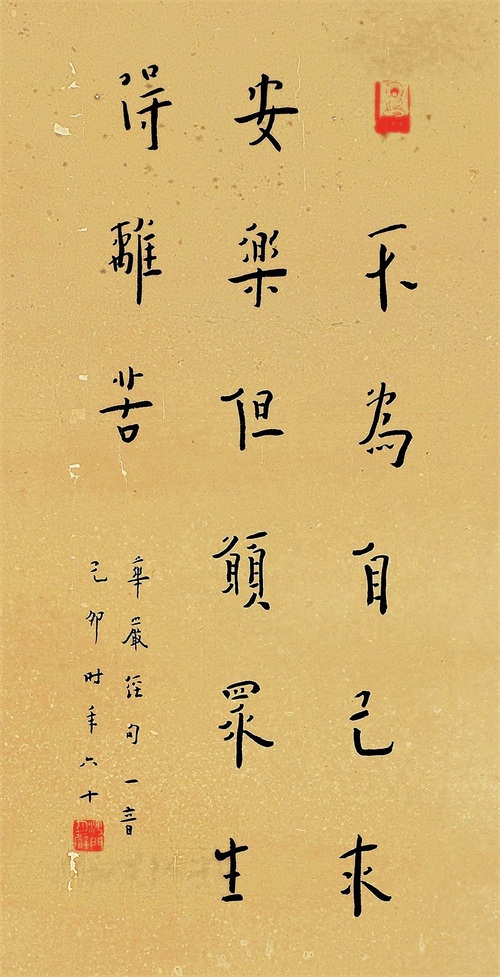

弘一大师手书——《众生如母》

1914年,他一扫过去绘画教学的临摹旧习,开始采用人体模特新的写生教学方法,向学生介绍外国“人体画”和“日本正则洋画讲义”,编写《西洋美术史讲义》,使西洋画法逐渐步入传统的中国画坛,这不能不说是一种伟大的进步。他还付出不少精力,在学生中组织“桐阴画会”后改为“洋画研究会”,“乐石社”(金石篆刻组织)后改为“寄社”。这些丰富多彩的课外艺术活动,使许多顽皮的学生为之一变,开始爱好艺术,刻苦学画了。

杭州西泠印社

1915年,李叔同加入西泠印社,与金石书画大家吴昌硕时有往来(链接:画坛清末民初海派领袖——吴昌硕掠影 )。不久,应南京高等师范之聘,李叔同任该校美术主任教席,他身兼两职,往来于宁杭之间,为我国早期艺术教育培养了不少人才。如音乐家刘质平、李鸿梁;古文学家黄寄慈、蔡丐因;漫画家丰子恺;国画家潘天寿、沈本千等等。

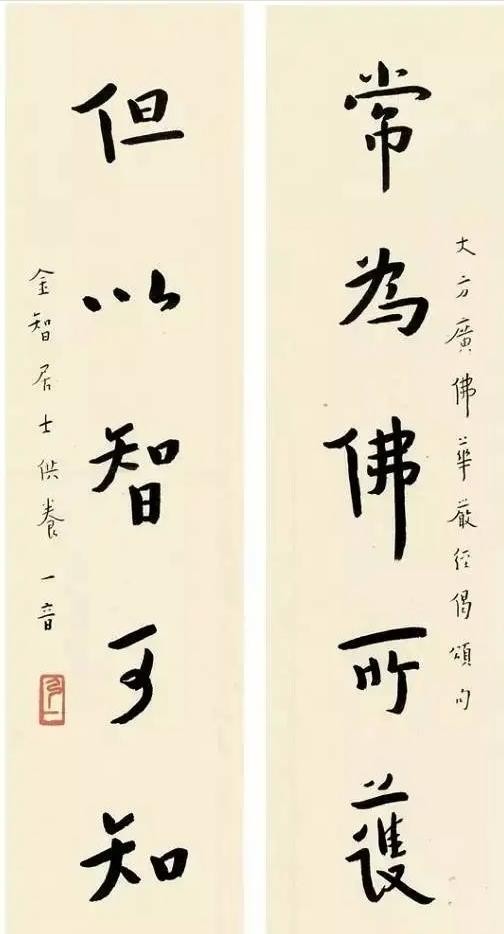

弘一大师手书——《华严经偈颂句》

这期间,是李叔同投身于艺术教育成果最为丰硕、最为辉煌的时期。他是国内第一个用五线谱的作曲家,先后创作了《春游》《送别》《悲秋》《伤春》《晚钟》《西湖》《落花》等数十首乐歌,在大江南北流行,数十年久唱不衰。特别是1915年创作的《送别》:长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落;一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。更是百年传诵,历久弥新。

西湖《南屏晚钟》——南屏山净慈寺

五、剃度为僧,弘扬佛法

1916年,李叔同对日本杂志介绍“断食”以修养身心的方法很感兴趣。冬日,他曾入杭州虎跑定慧寺试验断食17天。入山前,他作词曰:“一花一叶,孤芳致洁。昏波不染,成就慧业”。返校后,他开始素食,于佛教“渐有所悟”,产生剃度为僧,弘扬佛法的念想。他将其收藏的所有印章赠给西泠印社。该社创始人之一叶为铭特为凿龛庋藏,并有“印藏”题记:“同社李君叔同,将祝发入山,出其印章移储社中。同人用昔人‘诗龛’、‘书藏’遗意,凿壁庋藏,庶与湖山并永云尔。戊午夏叶舟识”。

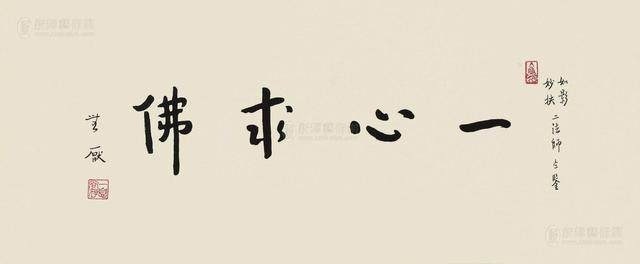

弘一大师手书——《一心求佛》

在艺术成果辉煌、事业如日中天之际,李叔同却要摒弃世俗,披剃为僧。这一举动,在俗人眼光中,怎能不感到震惊、叹惜呢?但是,“出家乃大丈夫之道,岂世人可知”?在李叔同醇厚、博雅的艺术胸怀中,早已觉悟了人生的悲悯,契合了佛陀慈悲的本怀,他的出家是与生俱来的“善根”发展的必然趋势。如在黑暗中探见一盏明灯,向着佛陀光明开启了人生新的航程!

杭州虎跑寺

1918年8月19日,李叔同给日本妻子春山淑子写了一封信叫学生转交给她。他告诉学生说:“我要入山出家”。学生惊问:“老师出家何为”?李叔同淡淡地说:“无所为”。学生再问:“忍抛骨肉乎”?他说:“人事无常,如暴病而死,欲不抛又安可得”?春山淑子收到信后,多方寻觅,终于在杭州西湖之畔的虎跑寺找到丈夫。她在山门跪了三天三夜,请求见叔同。待她见到自己丈夫的时候,她心爱的人已经剃度出家,法名“演音”,号“弘一”。

杭州虎跑寺——弘一大师之塔

他身着灰褐色的僧袍,神色静淡,漠然如空,全然没了往日的光彩。春山淑子顿时泪坠如珠。“叔同”!“请叫我弘一”。“弘一,请告诉我什么是爱”?“爱,就是慈悲”。“慈悲对世人,何以独伤我”?这是弘一法师与日本妻子最后的对话。面对妻子的责问,他没有回答,只是默默转身离去,妻子永诀的啜泣连绵不绝。叔同消瘦的背景渐行渐远,终于消失在西湖的浓烟暗雨、水天一色之中。曾经相爱的两个人,分站在了两个世界。此后24年间,他再未与妻儿相见。从此,世间再无李叔同,只有弘一法师了。

杭州西湖灵隐寺

同年九月,弘一法师在杭州西湖灵隐寺受具足戒。佛教的具足戒是比丘、比丘尼受持的戒律,这些戒律与十戒相比,戒品具足,所以称为具足戒。自此,法师云水飘泊,萍踪无定,先后在杭州虎跑寺、定慧寺、灵隐寺、玉泉寺,衢州莲花寺,温州庆福寺、三藏寺,宁波七塔寺等处专心学佛,研究律学。法师认为:欲图挽救当时衰颓的佛教,除了严整佛戒以外别无良策。他“于白湖法界寺,佛前发誓愿,弘南山律宗”。从此,他以毕生精力弘扬佛法,护持南山律宗。

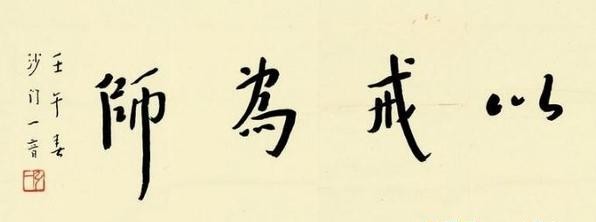

弘一大师手书——《以戒为师》

南山律宗是以研究和修持戒律为主,集律宗之大成的重要佛教宗派之一。其发源地是陕西西安净业寺,创始人为唐代居住终南山的道宣法师,故有南山律宗之称。唐天宝年间,扬州大明寺鉴真法师东渡日本,传播律法,日本律宗由此肇始,鉴真也被尊为日本律宗开祖。到了宋朝灵芝元照律师重振律宗以后,虽然700多年,每一代都有僧人提倡,然而“其中尚有未尽南山精微”,因为南山三大部——《四分律删繁补阙行事钞》《四分律含注戒本疏》《四分律随机羯磨疏》早已失传。直到清朝末年由浙江海盐徐蔚如居士从日本请回,然后在天津刻经处刻印刊行,南山律宗得以在国内重现。

扬州大明寺——鉴真纪念堂

六、悲欣交集、圆寂闽南

1924年5月,弘一法师专程至普陀山,参礼当代佛教令人膺服的印光大师,拜其为师并赞曰:“大德如印光法师者,三百年来,一人而已”。1928年10月,大师首次到达闽南的厦门南普陀寺,寓居闽南佛学院共三个月。大师坦然建议佛学院“把英文和算术删掉,腾出来的时间教佛学。佛教不可减少,而且还得增加”。院方采纳大师的建议后,学僧的佛教成绩明显提高。1929年,大师在福州鼓山涌泉寺藏经楼发现了清初为霖禅师所著的《华严经疏论纂要》。此书没有收入日本新修的《大正藏》内,极为罕见。大师慧眼识宝,倡印数百部,并赠与日本各大学、寺院十多部,扩大中国佛教的影响。

厦门南普陀寺——山门

1930年,大师应性愿、广洽法师相邀,二下闽南,于南普陀寺水陆圆满后,暂居南普陀寺功德楼。大师取《易经》“蒙以养正”之义,创造佛教养正院于南普陀寺。他以一纸《悲智训》的墨宝,使闽南学僧相习成诵,教学秩序恢复正常。1932年10月,大师三下闽南抵达厦门,最终定居闽南。闽南气候宜人,民风纯朴、生活安定,深为大师所赞叹,为大师弘法和著述提供了极为安定的环境。

厦门南普陀寺——万寿塔

1933年,大师应泉州开元寺住持转物和尚之请,由厦到泉,集合学僧十余人,于开元寺创建南山律学苑,并现身说法,教导青年学僧要“习劳、惜福、持戒、自尊”。同年11月于泉州开元寺作《南山道宣律祖弘传佛教年谱》。1935年春,于泉州承天寺完成了《藕益大师年谱》。1936年8月,闭关厦门鼓浪屿日光岩别院,校录完稿《东瀛四分律行事钞资持记通释》。

厦门名胜——鼓浪屿

1937年,日本侵华气焰嚣张。当时大师居厦门万石岩,倡导“念佛不忘救国,救国必须念佛” ,自题居室为“殉教室”。即使厦门遭日机轰炸,弹片入室,大师泰然无惧,诚如他的一首诗云:“亭亭一枝菊,高标矗晚节。云何色殷红,殉教应流血”。大师以为:“吾人吃的是中华之粟,所饮是温陵之水。身为佛子,于此时不能共行国难于万一,自揣不如一只狗子”。他的这种爱国爱教的精神令人钦佩。

泉州开元寺——古塔

大师一心皈依佛门,超然尘外,视名利如草芥,置利害于度外。他挂单、弘法的寺院多达几十上百处,终身不作住持、方丈,从不把哪个寺院看作私产,一旦离去此缘便了。他持戒谨严,淡泊无求。一领衲衣补钉二百多处,青白相间,褴褛不堪,还视为珍物,终身使用。哪怕是一双破布鞋和一条旧毛巾,也舍不得丢弃。他每日只吃两餐,过午不食。素食唯清水煮白菜,用盐不用油。信徒供养香菇、豆腐之类,皆被谢绝,真正做到一物不遗,一丝不弃。

弘一大师造像

大师出家后,唯独没有放弃且日益精进的艺术为书法。他把书法作为与众生广结法缘的媒介,把以字结缘看作是弘扬佛法,倡导慈悲的主要载体。他一改早期外形较为方扁,稍后略变修长的作风,形成了一种淡无烟火气的独特风格,备受世人赞赏。鲁迅、郭沫若等名人都为求得他的一幅墨宝而欣喜万分。

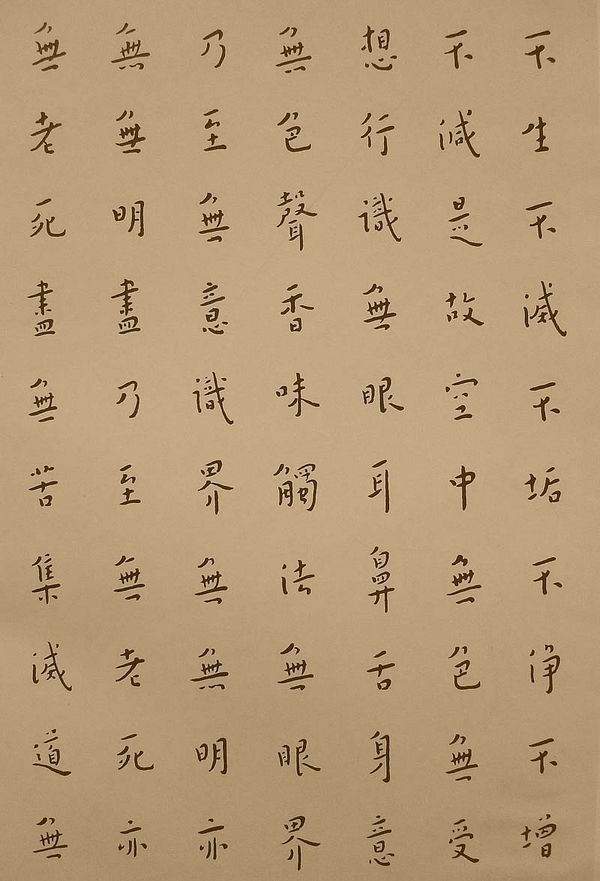

弘一大师手书——《不生不灭》

大师出家二十四年,先后在闽南弘法达十四年之久。这段时间,无疑是大师布道利生的重要时期。他不辞辛劳,遍考中外律丛,用7年时间,校正圈点南山三大部及其他律书,更正填补了错谬遗漏之处,精心撰写了《四分律比丘戒相表记》一书,被称为宋灵芝律师之后第一巨著,使淹没了七百余年的绝学南山律宗得以重兴。大师手编《四分律行事钞资持记扶桑集释》一书,多达五十余万言,均采揖于日本古本,校勘注释,笔耕不辍。

弘一大师手书——《南无阿弥陀佛》

大师还著作《南山道祖略谱》《戒本羯磨随讲别录》《四分律含注戒本讲义》《弥陀义疏撷录》《律钞宗要随讲别录》《晚晴集》等,又尝订正《科文》点阅《行事钞》等书,使律宗法脉,延续至今,后学晚辈受益无穷,其功德不可思量。鉴于大师为弘扬南山律宗贡献突出,后人尊他为“重兴南山律宗第十一代祖师”,并与民国时期的佛教大师印光、虚云、太虚并列,合称为"民国四大高僧"。

泉州开元寺——弘一大师塑像

1942年初秋,63岁的弘一大师病重,开始发烧,在温陵养老院讲经时,他的声音已经非常微弱。但他几乎拒绝了所有人的探望,也拒绝用医疗技术延续生命。1942年10月13日,大师书写最后墨迹“悲欣交集”四字后,在彻悟止境中圆寂于泉州温陵养老院,享年六十三岁。

泉州开元寺——弘一大师之塔

“悲欣交集”是弘一法师的临终遗书。寥寥四字,无穷玄机。那位被世人视为大儒高僧,告别人世时只穿了一条旧短裤,但他留给世间的财富,远不止1800颗舍利子,更有那坚韧的意志、慈悲的胸怀和超凡的智慧。赵朴初先生评价弘一大师的一生为:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心”。

泉州开元寺——弘一大师遗墨石刻

-

- 兔链晚报|BigONE交易所推出平台积分ONE 上线“交易挖矿区”

-

2025-07-08 19:00:41

-

- 盘点那些高颜值的欧美女星

-

2025-07-08 18:58:26

-

- 谭伯牛:李鸿章拒援南京,背后的真实原因

-

2025-07-08 18:20:51

-

- 值得细细品味的39部武士电影

-

2025-07-08 18:18:36

-

- 以旧换新!拉萨最新消费活动来了!

-

2025-07-08 18:16:21

-

- 金砖五国谁的综合实力最强?

-

2025-07-08 18:14:06

-

- 国学瑰宝《论语》全文、注释及译文 (雍也篇)

-

2025-07-08 18:11:51

-

- 忠诚与背叛

-

2025-07-08 18:09:36

-

- 故事:为给心上人一条活路,他以男儿身入宫,给女帝做了侍宠

-

2025-07-08 18:07:21

-

- 张扣扣被执行死刑后续情况 张扣扣除夕夜杀人案始末庭审细节梳理 22年前张扣扣

-

2025-07-08 18:05:06

-

- “五院四系”你了解多少?

-

2025-07-08 18:02:51

-

- 推荐三本疯批男主文 高岭之花下神坛 占有欲爆棚 强取豪夺 甜度爆表

-

2025-07-08 18:00:36

-

- 孙莉发文为儿子庆生:我们好爱你 生日快乐

-

2025-07-07 04:32:21

-

- 四只狗狗过马路变成新晋网红:排队等红绿灯,狗狗看到绿灯才过马路

-

2025-07-07 04:30:07

-

- 林青霞回应豪宅起火

-

2025-07-07 04:27:52

-

- 广西一公交冲破围栏坠河 官方回应:事发时未搭载乘客

-

2025-07-07 04:25:37

-

- 记者:上轮比赛山东那张是红牌,张稀哲这张也没话说

-

2025-07-07 04:23:22

-

- 河北邯郸:向日葵绽放 像孩子们节日的笑脸

-

2025-07-07 04:21:07

-

- 陈乔恩晒长痘自拍表示无奈 网友大呼心疼喊话不要熬夜

-

2025-07-07 04:18:52

-

- 赵薇“小燕子回来了”什么梗《演员请就位》张铁林上演回忆杀

-

2025-07-07 04:16:37

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫)

麦玲玲说大s面相(大s面相克夫还是旺夫) 老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?

老树盘根等三十六式怎么练?减肥操具体怎么做?